Der goldene Stein

EIn junger Straßenbauer bekommt von einer Familie aus Israel den ersten Auftrag seines Lebens. Die Geschichte einer Stolpersteinverlegung

Von Anja Reich

Neunundsechzig Jahre und einundsiebzig Tage, nachdem die Jüdin Else Hecht aus ihrer Wohnung in der Motzstraße abgeholt wurde, bekommt der Lehrling Andreas Wünsch den Auftrag, für sie einen Gedenkstein in den Berliner Bordstein zu schlagen. Es ist kurz vor Schichtende, Wünsch hat den ganzen Tag auf dem Lehrbauhof in Marienfelde Pflastersteine verlegt, in der Reihe, im Kreis, im Mosaik, als ihm Herr Saager, sein Ausbilder, mitteilt, morgen werde er mal nicht in der Halle arbeiten, sie würden in die Stadt fahren, Stolpersteine verlegen, 13 Stück.

Dirk Saager zeigt ihm eine Pappkiste, in der ungefähr ein Dutzend kleine quadratische Betonsockel liegen, auf denen Metallplatten befestigt sind. In die Platten sind Namen, Daten und Orte eingraviert. Andreas Wünsch hat noch nie von diesen Steinen gehört. Er kennt nur alte Kriegsdenkmäler aus den Dörfern in Brandenburg, wo er aufgewachsen ist, sagt er später. Er ist 19, ein schmaler Junge mit rasiertem Kopf, weichem Lächeln und unruhigen Augen. Er kommt aus Wildau in der Nähe von Königs Wusterhausen. Andi nennt er sich, seine Freunde sagen Neger oder Kanake zu ihm, weil sein Vater aus Saudi-Arabien kommt und er gerne HipHop-Hosen trägt. Stört ihn aber nicht, sagt er. „Ich bin ein aufgeschlossener Mensch, der mit allen klarkommt, auch mit Türken.“ Wenn er überhaupt Probleme habe, dann „mit irgendwelchen Möchtegerntürken oder anderen Ausländern, sonst respektiere ich jeden Menschen.“ Juden respektiere er auch, sagt Andreas Wünsch. „Ich kenn zwar keinen, aber wenn, hätt ich kein Problem mit.“

Ruth Rotstein schläft nicht viel in dieser Nacht, sie ist spät ins Bett gegangen und wird immer wieder wach in ihrem Hotelzimmer in der Kochstraße. So lange hat sie auf diesen Moment gewartet, sie ist dafür extra aus Israel gekommen, und jetzt muss sie sich doch immer wieder sagen, dass es gut ist, dass sie das Richtige tut.

Die Großeltern

Anfang dieses Jahres hat Ruth Rotstein eine Telefonnummer in Berlin angerufen und dem Mann am anderen Ende der Leitung gesagt, sie würde gerne für ihre Großeltern Else und Karl Hecht zwei Steine verlegen lassen, „Stolpersteine“, hat Ruth Rotstein gesagt, sie spricht gut deutsch.

Sie erzählte dem Mann von der Stolperstein-Initiative, was sie über ihre Großeltern weiß: Else und Karl Hecht kamen aus Plauen, wo sie zwei Geschäfte führten, Else eins für Frauen-, Karl eins für Herrenbekleidung. Sie hatten zwei Töchter, denen rechtzeitig die Flucht gelang, nach England und Palästina. Else und Karl Hecht blieben. Wahrscheinlich fühlten sie sich zu alt für einen Umzug in ein fremdes Land. Oder sie ahnten nicht, wozu die Nationalsozialisten in der Lage waren. Ruth Rotstein weiß nicht viel über ihre Großeltern. Sie wurde erst in Palästina geboren und hat sie nie kennengelernt. Ihre ältere Schwester Inge kann sich noch daran erinnern, wie sich ihre Großmutter vor der Flucht aus Deutschland von ihr verabschiedet hat, wie sie sie auf den Arm nahm, fest an sich drückte und wie nass ihre Oma war, nass vor Tränen, aber das hat Inge erst viel später verstanden.

Innigste Küsse

Es gibt Unterlagen, die belegen, dass Karl Hecht im Januar 1942 im Jüdischen Krankenhaus in Moabit an einer Lungenentzündung starb und auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee beigesetzt wurde. Von Else Hecht existieren zwei Briefe an ihre Tochter Eva in London, kurze abgehackte Schreiben, ohne ein negatives Wort – Juden war es verboten, zu klagen und pro Brief mehr als 30 Worte zu schreiben. Eine Nachricht stammt vom 9. August 1942. „Geliebtes Kind“, heißt es darin. „Dies Antwort auf beglückenden Junibrief. Nichts von Kindern? Bin gesund, arbeite, verdiene. Sehnsucht unendlich. Bleibt gesund und stark. Innigste Küsse. Dir, Kindern. Mutter“. Mit Adresse und Datum sind es genau 30 Wörter.

Sechs Tage später, am 15. August 1942, wurde Else Hecht aus ihrer Wohnung in der Motzstraße 82 abgeholt und in ein Konzentrationslager nach Riga deportiert. Am 18. August wurde sie ermordet.

Elses Tochter, die Mutter von Ruth Rotstein und Inge Goldstein, hat nie darüber gesprochen, kein Wort. Sie hat immer nur die wunderschönen deutschen Wälder, in denen man Beeren und Pilze sammeln konnte, erwähnt, und jetzt, da sie und ihre Schwester tot sind, ist es zu spät, Fragen zu stellen. Was bleibt, ist das Bedürfnis, etwas zu tun, eine Verbindung herzustellen zu den vergessenen Großeltern. Dieser kleine Stein aus Messing könnte so eine Verbindung sein.

Kinder und Kindeskinder

Fast die ganze Familie ist mit nach Berlin gekommen, Ruth Rotsteins Kinder aus New Jersey, ihre Schwester und ihr Schwager aus New York, ihre Enkelin aus London. Nachdem sie aufgestanden ist, holt Ruth Rotstein ein paar alte Fotos und die Briefe ihrer Großmutter aus ihrem Koffer, die sie aus Israel mitgebracht hat und lehnt sie nebeneinander ans Fenster. Draußen wird es langsam hell.

Andreas Wünsch lädt die Kiste mit den Steinen in den blauen Kleinlaster der Baugewerkschaftsinnung. Es ist feuchtkalt und grau. Nachts hat es Bodenfrost gegeben. Bodenfrost ist schlecht für Straßenarbeiten. Dirk Saager überlegt kurz, ob er die Aktion abbläst, er macht einen Anruf, dann entscheidet er, dass sie doch fahren, in die Motzstraße sind extra Angehörige gekommen, aus Israel und den USA. Die kann man nicht wieder wegschicken.

Sieben Adressen

Zu viert machen sie sich auf den Weg. Der Hausmeister lenkt den Transporter, Andreas Wünsch und Akin Gündogdu, ein Lehrling aus dem zweiten Lehrjahr, sitzen auf den Rückbänken, Dirk Saager folgt mit seinem Wagen, die Routenplanung in der Tasche: sieben Stellen, 13 Steine. In der Kreuznacher Straße geht es um 9 Uhr mit Ignaz Sebastian Jezower und seiner Frau Erna, deportiert am 13. Januar 1942, los. Wenn alles gut läuft, sind sie um 12.30 Uhr in der Aschaffenburger Straße 24 mit Margarete Schenk, am 16.12.1943 in Theresienstadt ermordet, fertig.

Stolpersteine beruhen auf einer Idee des Künstlers Gunter Demnig. Anfang der 90er-Jahre verlegte er – damals noch illegal – einen Stein in Kreuzberg, um daran zu erinnern, dass hier, mitten in der Stadt ein Mensch lebte, der aus seiner Wohnung abgeholt und von den Nazis ermordet wurde. Seitdem wurden in Europa 30.000 Stolpersteine verlegt, in Deutschland an 655 Orten. Die Anträge werden in der Regel von Angehörigen oder Hausbewohnern gestellt. Manchmal weigern sich Bewohner, sich an den 110 Euro, die ein Stolperstein kostet, zu beteiligen, manchmal klagen Hausbesitzer, weil sie um den Wertverlust ihrer Immobilie fürchten, manchmal haben Angehörige eigenwillige Wünsche: Neulich hat einer darauf bestanden, dass auf dem Stein für seinen Großonkel vermerkt wird, die Amerikaner hätten damals das Visum verweigert. Die Initiatoren fanden das unangemessen, aber dann haben sie es gemacht, in abgemilderter Form. Für Stolpersteine gibt es keine staatlichen Gelder und keine politische Linie. Zu den Verlegungen kommen keine Bürgermeister oder Staatssekretäre, sondern Angehörige, Anwohner und Leute, die gerade zufällig die Straße entlanglaufen.

Sabbat in Weißensee

Für zehn Tage sind Ruth Rotstein und ihre Verwandten nach Berlin gekommen. Sie waren im Scheunenviertel, auf dem türkischen Markt in Kreuzberg, in der C/O-Galerie in der Oranienburger Straße, und am Sonnabend, als auch das letzte Familienmitglied endlich angekommen war, sind sie zusammen mit dem 200er Bus nach Weißensee gefahren, um das Grab von Karl auf dem Jüdischen Friedhof zu suchen. Der Friedhof war zu, wie immer am Sabbat. Sie standen vor dem großen Tor, acht Familienmitglieder aus drei verschiedenen Generationen, und fragten sich, wie ihnen das passieren konnte. Vielleicht waren sie zu aufgeregt oder zu müde, vielleicht konnten sie sich einfach nicht vorstellen, dass auch in Berlin jüdische Regeln gelten.

Die Stadt ist ihnen vertraut und fremd zugleich. Ruth Rotstein hofft, dass sich ein Kreis schließt bei diesem Familientreffen in Berlin, sagt sie. Inge Goldstein, die Ältere, 1930 in Plauen geboren, will davon nichts hören. Jahrzehntelang weigerte sie sich, zurückzukommen, dann kam sie doch, in den Achtzigern, als amerikanische Wissenschaftlerin, die den Einfluss der Umweltverschmutzung auf Asthma-Erkrankungen in Ostdeutschland untersuchte. Die berufliche Distanz half ihr. Aber als sie vor fünf Jahren mit ihren Kindern Berlin besuchte, mochte sie zwar die Lebendigkeit und Offenheit der Stadt, gleichzeitig war es genau das, was sie störte. Sie wusste, dass ihre Mutter Berlin in den 30er-Jahren aus genau diesen Gründen geliebt und es nie verwunden hat, von hier vertrieben worden zu sein.

Lange wusste Inge Goldstein nicht, ob sie zur Stolpersteinverlegung kommen würde, sie sagte zu, sagte wieder ab. Aber nun ist sie hier, mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Kurz nach zehn macht sich die Familie auf den Weg in die Motzstraße.

Die Stolperstein-Brigade

Dirk Saager ist ein bisschen aufgeregt, wie immer, wenn er mit seinen Lehrlingen diese Touren macht, die erste war im Frühling dieses Jahres. Früher hat Gunter Demnig jeden Stein selbst in den Bürgersteig geklopft, mittlerweile kommt er kaum noch hinterher, so viele Anträge gibt es. Im November wurden in der Sybelstraße in Berlin-Charlottenburg an einem Tag 66 Stolpersteine verlegt, 21 vor einem einzigen Haus. Bei diesen Mengen rückt Saager gleich mit einer ganzen Brigade an. „Es ist gut für die Lehrlinge, mal rauszukommen“, sagt er „und wenn sie erstmal draußen sind, merken sie schnell, dass es um mehr geht.“

Seine Lehrlinge kommen aus Marzahn, Neukölln, Hohenschönhausen, Brandenburg. Jungs mit Piercings, Tätowierungen und kahl geschorenen Schädeln, die oft nur einen Hauptschulabschluss haben und vom Arbeitsamt vermittelt werden. Über den Holocaust wissen sie wenig. Wenn man Andreas Wünsch danach fragt, erzählt er, dass sein Urgroßvater im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, seine Ururgroßmutter von den Russen vergewaltigt wurde. Er sagt, er wundere sich darüber, „warum Adolf, der doch selbst kein Deutscher war, es so mit Rassentheorien hatte“. Und auf die Frage, ob er wisse, wie viele Juden von den Nazis ermordet wurden, blinzelt er ins milchige Herbstlicht und fragt: „50 000?“

Der Radsprinter

Andreas Wünsch ist der Einzige aus dem ersten Lehrjahr, der heute mitfährt. Er weiß, dass es „was Besonderes ist, diese goldenen Steine reinzusetzen“, eine Anerkennung, „weil ich gute Arbeit leiste.“

Als Junge war er ein vielversprechendes Radrenntalent. Mit neun ging er auf die Sportschule Berlin-Hohenschönhausen, bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Moskau 2008 wurde er Siebter im Sprint. Ein Jahr später schmiss er hin. Er hatte keine Lust mehr, an den Wochenenden immer nur Rennen zu fahren. Er wollte feiern, Mädchen kennenlernen. „Ich hab’s verkackt“, sagt er. „Jetzt bereu ich es.“

Der Vater und der Großvater

Um seinen Hals hängt eine Kette mit einem Silbermedaillon. Auf der einen Seite steht sein Name, auf der anderen der seines Vaters: Abdul Manhan Fahet. Er kennt ihn kaum. Seine Mutter lernte ihn nach der Wende in einer Disco in Königs Wusterhausen kennen. Er soll jetzt irgendwo in Thüringen leben. Die Kette hat er sich vor einem Monat anfertigen lassen. „So ne Hundemarke, wie die Soldaten haben“, sagt Andreas Wünsch.

Den erweiterten Hauptschulabschluss schaffte er im zweiten Anlauf. Er bewarb sich bei der Bundeswehr, wurde aber nicht angenommen. „Weil ich ADHS habe“, sagt er, die Aufmerksamkeitsstörung. Eine Lehre zum Altenpfleger hat er abgebrochen und dann auf Baustellen und als Kellner gejobbt, wollte aber wieder „was Richtiges machen“, wie sein Opa. „Der hat ne Fahrschule, und der hat zwei Häuser gebaut.“ Opa ist sein Vorbild. Im September hat Andreas Wünsch die Ausbildung zum Straßenbauer begonnen. Stundenlang hockt er seitdem auf den Knien im Sand, lernt, wie man im Verbund verlegt, was eine 45-Grad-Passe ist, dass Bernburger Pflaster weicher als Granit ist. „Macht tierisch Spaß“, sagt er.

Schauplatz Motzstraße

Ruth Rotstein und ihre Verwandten sind viel zu früh in der Motzstraße. Man könnte sie für eine Touristengruppe halten, wie sie hier stehen mit ihren warmen Jacken, dem praktischen Schuhwerk und den Fotoapparaten in der Hand, nur dass es weit und breit nichts zu besichtigen gibt. Die Motzstraße ist eine lange Straße, die in ihrem Verlauf mehrfach ihren Charakter ändert. Am Nollendorfplatz, wo sie anfängt, ist sie lebendig, bunt und schwul, in ihrer Mitte, am Viktoria-Luise-Platz, prächtig und bürgerlich, und am Ende, kurz vor dem Prager Platz, schmucklos und billig. Die Bäume hier sind noch jung, die Häuser Nachkriegsbauten mit winzigen Balkonen. An einer Ecke gibt es einen Schlecker-Markt, an der anderen ein Sonnenstudio namens Sunshine. Das Haus mit der Nummer 82 liegt etwa in der Mitte. Es hat sechs Etagen und eine graue Fassade. Der Rasen ist gestutzt, es gibt einen rund geschnittenen Zierbusch. Auf den Gehwegen liegt kein Blatt, auf einem Balkon hängt ein Vogelhäuschen, ein Schild warnt vor dem bissigen Hund. Es ist ein ordentliches deutsches Nachkriegshaus, nichts erinnert hier an Else Hecht.

Dirk Saager und seine Lehrlinge kommen langsam voran. Am Wetter liegt es nicht. Der Boden ist nicht mehr gefroren, die Erde lässt sich leicht aufbrechen, die Pflastersteine sind mühelos zu entfernen und die aus Messing reinzusetzen. Die Hindernisse sind andere: Bei der ersten Station, in der Kreuznacher Straße, muss Andreas Wünsch eingewiesen werden. In der Georg-Wilhelm-Straße wurde ein alter Stolperstein falsch verlegt, das lässt Saager gleich korrigieren. Dafür machen sie die Frühstückspause durch, jetzt liegen sie wieder ganz gut in der Zeit, aber dann fällt Akin Gündogdu ein, dass er seine Arbeitsschuhe gestern auf der Baustelle vergessen hat, sie machen einen Umweg. Sie beeilen sich, aber auf dem Weg in die Motzstraße verfahren sie sich und merken es zu spät.

Warten auf den Stein

Ruth Rotstein sieht auf die Uhr. Es ist zehn Minuten vor 12, vor zwanzig Minuten sollte es losgehen, aber vom Stein keine Spur. Die Luft ist immer noch eisig und der Himmel grau. Sie reiben die Handflächen aneinander, treten von einem Fuß auf den anderen, reden über das Wetter – hätten sie nicht gedacht, dass es schon so kalt ist in Berlin – über das Essen in den Restaurants, in denen sie waren – hatten sie sich besser vorgestellt – aber wenigstens die Berliner Friseure werden ihrem Ruf gerecht. Zwei Frauen haben sich in Kreuzberg die Haare kurz schneiden lassen, nun bewundern alle ihre Frisuren. Es sind scheinbar belanglose Gespräche, aber darunter ist eine Anspannung zu spüren, die sich in kleinen Gesten äußert. Einer hektischen Bewegung, wenn ein Radfahrer „Vorsicht“ ruft, ein nervöser Blick auf die Uhr. Hin und wieder laufen Leute vorbei, Frauen mit Rollatoren, Männer mit Einkaufsbeuteln, Mütter mit Kinderwagen.

Kurz nach 12 Uhr rollt der blaue Laster in die Motzstraße und parkt in der zweiten Reihe. Stein Nummer sieben ist dran, Else Hecht, mit Angehörigen. Zehn Minuten sind vorgesehen.

Die Gruppe vor der Nummer 38 ist inzwischen noch größer geworden. Auf dem Rasen steht ein dunkelhäutiger Mann in Trainingshosen und Kutte, ein Anwohner aus der Nummer 82. Er steht schon eine Weile da, mit viel Abstand, als habe er Angst zu stören.

Das Straßenbau-Handwerk

Die Lehrlinge springen auf die Straße, laden das Werkzeug aus: Eimer, Meißel, Kelle, Spitzhacke, Hammer. Ruth Rotstein und ihre Familie sind, etwas überrumpelt von den vielen Menschen und den plötzlichen Aktivitäten, still geworden. Andreas Wünsch läuft zurück zum Auto und kommt mit dem Stein zurück. Er ist wunderschön, ganz schlicht, und er glänzt wie Gold. Die Angehörigen fotografieren ihn von allen Seiten, mit Fotoapparaten und Handys.

Der Bürgersteig in der Motzstraße und der Zugang zur Nummer 82 sind mit Platten ausgelegt, dazwischen gibt es einen Streifen mit kleinen rauen Steinen, Bernburger Pflaster. Da setzt Andreas Wünsch den Stolperstein ab, genau in der Mitte. Er sieht zu seinem Ausbilder. Dirk Saager nickt. Es kann losgehen. Andreas Wünsch zieht mit Kreide Linien um den Stein, Akin lockert mit der Spitzhacke den Boden, hebt Steine heraus, buddelt ein Loch. Ruth Rotsteins Familie steht im Kreis und sieht von oben hinunter auf die beiden Männer. Niemand spricht. Es geht alles ganz schnell. Erde entfernen, Stein einsetzen, Erde auffüllen, Pflastersteine zurücksetzen, Stolperstein festklopfen, Erde wegwischen, Stein abwaschen, Hände abklopfen. Fertig.

Dirk Saager nickt den Angehörigen zu. Die Lehrlinge tragen das Werkzeug zurück in den Wagen. Bevor Andreas Wünsch einsteigt, dreht er sich noch mal um und sagt: „Schönen Tach noch.“

Die Männer sind weg, sie haben ihre Arbeit getan, wie man ein Rohr flickt oder eine Telefonleitung verlegt. Und doch hat dieser Moment auch etwas Besonderes, beinahe Feierliches. Vielleicht liegt es an der Sonne, die gerade jetzt das erste Mal durch die Wolkendecke bricht. Vielleicht an dem Hausbewohner, der nun doch näher gekommen ist und in gebrochenem Deutsch erzählt, dass er aus Sri Lanka kommt und Flüchtling sei. Ein Mann hetzt die Straße herunter und ruft: „Religionsfreiheit für alle“. Eine junge türkische Frau mit Kinderwagen kommt vom Einkaufen zurück, auf dem Weg ins Haus sieht sie den Stein und bleibt stehen. Ruth Rotstein fragt, ob sie hier wohne. Die Türkin nickt. Ihre Großmutter habe auch hier gewohnt, sagt Ruth Rotstein.

Worte für den Schmerz

Es ist immer noch die gleiche Stadt.

Ruth Rotstein stellt sich hinter den Stolperstein und holt einen Zettel aus ihrer Tasche, zu Hause in Israel hat sie eine Rede vorbereitet. „Ich möchte allen danken, die heute hier mit mir an dieser bedeutsamen Zeremonie teilgenommen haben“, liest sie vor. Besonders wolle sie sich bei ihrer Schwester Inge bedanken. „Ich weiß, dass es keine einfache Entscheidung für sie war.“ Ruth Rotstein erzählt von ihrer Mutter, die nie von Else geredet und auch nie erklärt habe, warum sie und ihre Schwester geflüchtet seien, aber Else und Karl nicht. „Meine Mutter hat das alles in ihrem Herzen behalten und es hat ihr sicher viel Schmerz bereitet.“ Ruth Rotstein sagt, diese Zeremonie sei ihre Art, um Vergebung zu bitten, nie Fragen gestellt zu haben. Sie kann das kaum sagen, ihre Stimme bricht. Ihre Schwester kommt zu Hilfe, erzählt von dem schönen Haus in Plauen und von dem Abschied von ihrer Oma. Danach stimmt Ruth Rotsteins Enkelin ein hebräisches Lied an. Man versteht nicht, wovon es handelt, aber es klingt so, als rufe sie all die Klagen hinaus, die Else Hecht ihrer Familie nicht schreiben durfte. Es zerreißt einem das Herz.

Der Lehrling Andreas Wünsch ist jetzt in der Schaperstraße, es ist die vorletzte Station vor seinem Feierabend. Er verlegt drei Steine für Max und Käthe Herrmann sowie ihre zwölfjährige Tochter Ilse-Ruth.

Das Flirren der Geschichte

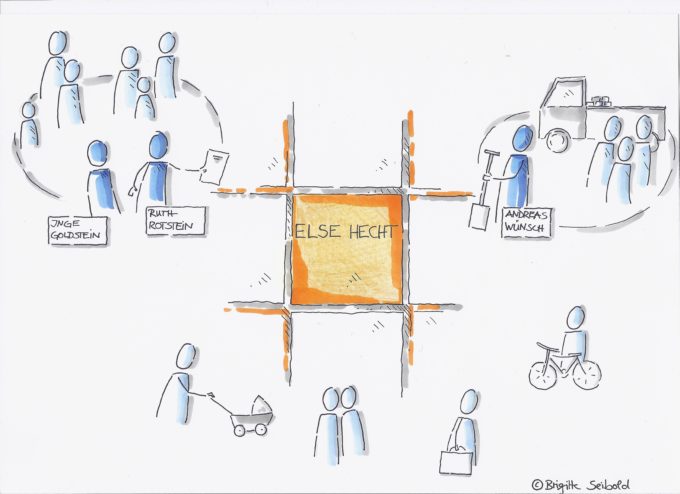

Die Illustration von Brigitte Seibold zeigt, wie Anja Reich Menschen und Dinge rund um den Stolperstein in Beziehung setzt. (Brigitte Seibold: www.prozessbilder.de)

Der magische Moment

Als die Lehrlinge den Stein einschlagen, ist Anja Reich überwältigt von der Empfindung, dass in diesem Moment Welten zusammenkommen. Das Gestern und das Heute, das Banale und das Existenzielle.

Die Protagonisten

Anja Reich vermittelt diesen magischen Moment über ihre Personen. Die Protagonisten, einerseits die Schwestern Rotstein/Goldstein und andererseits Andreas Wünsch sind auf den ersten Blick maximal weit voneinander entfernt. In der Szene am Bordstein bleiben sie das auch. Was sie verbindet, zeigt sich nicht im Zusammentreffen, sondern in den jeweiligen Solo-Strängen. Ruth Rotstein ist ihren jüdischen Großeltern und ihrer Mutter in besondere Weise zugetan, Andreas Wünsch dem Häuslebauer-Opa, seinem Vorbild. Ruth Rotstein sucht die Verbindung mit ihren familiären Wurzeln, in dem Sie den Stolperstein bestellt, Andreas Wünsch, in dem er sich ein Medaillon mit dem Namen seines ziemlich fremden Vaters umhängt.

Intuition und Unbewusstes

Anja Reich sagt, diese „Name-auf-Metall“-Parallele sei ihr nicht bewusst gewesen. Da sie das Medaillon sehr wohl wahrgenommen hat, es sich erklären ließ und eingebaut hat, möchte man von frappierenden Reportertugenden ihres Unbewussten sprechen.

Die Handlung

Die zentrale Handlung des Textes dauert gerade mal zwei Stunden: Eine Familie trifft sich vor einem Haus, wartet auf das Verlegen eines Stolpersteines und beschließt die Zeremonie mit einer Ansprache und einem Lied. Diese Handlung hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und hinterher ist etwas anders als zuvor. Das sind die Charakteristika einer Story. Es ist die Handlung, die Anja Reich ursprünglich als uninteressant für ihre Leser einstufte. Bedeutsam wird diese Handlung durch den Kontrast zweier Stränge.

Zwei Parallel-Stränge

Strang 1 erzählt die Geschichte aus Sicht der jüdischen Familie Hecht/Rotstein/Goldstein. Da geht es um die Initiative von Ruth Rotstein, um Selbstvorwürfe und nächtliche Zweifel, um den Abschied ihrer Schwester Inge und der Oma Else, um einen Brief an Elses Tochter, um Else Hechts Deportation und den Besuch einer jüdischen Großfamilie in Berlin.

Strang 2 zeigt einen Ostberliner Lehrling und seine Wurzeln, und wie er nach längerem Suchen sein Ding gefunden zu haben scheint, den Stein für Else Hecht in den Bordstein bringt und dabei die Hintergründe der deutschen Geschichte nur ungefähr kennt.

Zwei Anfänge und nur ein Ende

Anja Reich erzählt nur die Stein-Handlung zu Ende. Der Stolperstein für Else Hecht liegt am Schluss des Textes im Pflaster vor der Motzstraße 82.

Jetzt möchte man noch nach Ruth Rotstein fragen, wie es ihr geht, ob sie nach dem Verlegen des Steins ihren Frieden gefunden hat. Andreas Wünsch möchte man freundlich schütteln und sagen: Mann, mach dich schlau über diese Zeit, das geht dich was an! Anja Reich weiß, wie alles weiterging, aber sie lässt uns allein mit dem offenen Ende, dem Flirren der Geschichte, dem irritierenden Gefühl, dass gestern heute ist. Ein Ende, das bleibt.

Der Bauplan

Zwei Stränge laufen aufeinander zu und kreuzen sich am Ende. Anja Reich schneidet diese Stränge gegeneinander. Der Bauplan visualisiert das dramaturgische Prinzip.

Zwei Stränge laufen aufeinander zu und kreuzen sich am Ende. Anja Reich schneidet diese Stränge gegeneinander. Der Bauplan visualisiert das dramaturgische Prinzip.

Innerhalb des Textes gibt es Klammern:

Ein Porträt von Andreas Wünsch, der im zweiten Absatz mit allerlei Reizworten vorgestellt und in der Mitte des Textes noch einmal ausführlich beschrieben wird.

Die schlaflose Nacht Ruth Rotsteins vor der Stein-Verlegung, szenisch erzählt, bildet die Klammer, in die Anja Reich die Nacherzählung der Großeltern-Geschichte einbettet.

In diesem schlaflose-Nacht-Abschnitt zitiert Anja Reich einen Brief in 30 Worten von Else Hecht, Berlin an ihre Tochter in London. Dieser Brief taucht in der Schlusssequenz wieder auf, als die Enkelin am Stolperstein singt („es klingt so, als rufe sie all die Klagen hinaus, die Else Hecht ihrer Familie nicht schreiben durfte“).

Das Personentableau

Im Text treten mehr als ein Dutzend Personen realiter auf. Die Nebenfiguren haben dabei eine wichtige Funktion. Sie verdichten die Aussage des Textes, in dem sie zentrale Motive der Vergangenheit im Heute spiegeln, bei den Lesern Assoziationen auslösen und Deutungen nahelegen. Die Personen lassen sich in vier Gruppen unterteilen, blau gesetzt sind Menschen, die nicht im Hier und Jetzt auftreten.

Die Handwerker

Andreas Wünsch, Hauptperson 1, Lehrling im ersten Lehrjahr, Stolperstein-Novize, bringt die Begriffe Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung ins Spiel, ohne sie auszusprechen, doppelt das Thema Generationenfolge im Parallelstrang, indem er von seiner Ururgroßmutter, dem Urgroßvater, von Vater, Großvater und Mutter erzählt.

Akin Gündogu, Nebenfigur, Lehrling im 2. Lehrjahr, Stolperstein-erfahren, bringt das Thema Migration in den Text.

Dirk Saager, Nebenfigur, Ausbilder im Lehrbauhof, roter Faden in der Stolperstein-Handlung, geleitet seine Lehrlinge umsichtig durch ihre besondere Mission.

Die jüdische Familie

Else Hecht

Karl Hecht

Eva, Tochter von Else und Karl Hecht, Mutter von Inge Goldstein und Ruth Rothstein, Empfängerin des Briefes von Else Hecht

Ruth Rotstein, Hauptperson 2, sucht die Verbindung zu ihren Großeltern und Entlastung von dem Selbstvorwurf, die Mutter nicht nach den Großeltern gefragt zu haben, steht für die Haltung „Die Geschichte lebt in uns weiter, wir wollen uns erinnern“.

Ruths Kinder, Randfiguren

Inge Goldstein, ihre Schwester, Hauptperson 3, hadert mit dem Familienausflug und stellt die Bindung zur Familie dann doch über ihre Vorbehalte, steht für die Haltung „Lass die Geschichte ruhen“.

Inge Goldsteins Tochter Aviva, Randfigur, Freundin der Autorin, die im Text nicht persönlich erwähnt wird (vgl. das Gespräch im Making of)

Inges Mann, Randfigur

Enkelin, Nebenfigur, singt das Lied zum Schluss, löst Assoziationen aus wie Trauer-Ritual, Priesterin, Rabbinerin, Gebet, Gedenken, Versöhnung, Generationenfolge, Ahnenkette.

Stolperstein-Verantwortliche

Der Mann am Telefon der Stolperstein-Initiative, Randfigur

Gunter Demnig, Nebenfigur, Künstler, Erfinder der Stolpersteine

Passanten

Radfahrer, Frauen mit Rollatoren, Männer mit Einkaufsbeuteln, Mütter mit Kinderwagen stehen für Alltag, Normalität heute

Dunkelhäutiger Mann in Trainingshosen, Nebenfigur, bringt die Motive Flucht, Flüchtling, Armut

Mann, der die Straße herunter hetzt, Nebenfigur, bringt den Begriff Religionsfreiheit

Türkische Frau mit Kinderwagen, Nebenfigur, wohnt heute im Haus von Else Hecht, bringt die Aspekte Anderssein, Dazugehören, Generationenfolge in den Text

Autorin

Anja Reich

Anja Reich ist Reporterin und Leitende Redakteurin bei der Berliner Zeitung. Sie wurde 1967 in Ostberlin geboren, hat in Leipzig Journalistik studiert, von 1992 bis 1996 bei der Welt und danach bei der Berliner Zeitung gearbeitet, zunächst in der Lokalredaktion, später beim Magazin, das sie vier Jahre lang leitete. Von 1999 bis 2006 lebte sie mit ihrer Familie in New York, schrieb von dort aus Kolumnen, Porträts und Reportagen u.a. für die Berliner Zeitung und die Zeit. Ihre Erlebnisse des 11. September 2001 schildert sie gemeinsam mit Alexander Osang in dem Buch „Wo warst du? Ein Septembertag in New York“, das 2011 erschien. Sie lebt heute mit ihrer Familie in Berlin. Für den Text „Der Goldene Stein“ erhielt Anja Reich 2012 den Deutschen Reporterpreis und den Dumont-Journalistenpreis.

Anja Reich will das Thema nicht machen, tut es dann aber doch. Sie verliert sich in der Recherche und findet dabei ihre Geschichte. Ein magischer Moment ist ihr Ausgangspunkt und enthält auch die Lösung für die Form.

Wie kamen Sie an die Geschichte?

Ich bekam eine Mail aus New York, wo wir sieben Jahre gelebt hatten. Eine Freundin schrieb, sie käme nach Berlin, für ihre Urgroßmutter sollte ein Stolperstein verlegt werden. Stolpersteine gibt es viele in Berlin, und es wurde auch schon viel darüber geschrieben. Deswegen hatte ich gar nicht vor, darüber zu schreiben.

Wie kam es dann doch dazu?

Das war an einem Dienstagmorgen um 11 Uhr, schreckliches Wetter, ich hatte viel zu tun und wenig Lust, hinzugehen. Ich dachte, da kommt ein Redner vom Bezirksamt, die Familie steht herum, es wird langweilig. Diese Art Gedenkveranstaltungen: hohl und kalt. Ich bin hin, weil wir Aviva eben kennen. Dann war es ganz anders, als ich erwartet hatte.

Was war dann anders?

Es war so einfach, so normal. Eine bisschen hässliche Berliner Straße, Leute mit Rollatoren, Fahrrädern, die Familie stand in der Kälte, die Firma kam ewig nicht, und da war keiner, der eine Rede gehalten hätte. Irgendwann kam dieser Kleintransporter aus dem diese Lehrlinge sprangen und anfingen, den Stolperstein einzuschlagen. Als dann noch das Mädchen aus London das Lied sang – das war unglaublich bewegend. Es hatte nichts falsches, nichts schwülstiges, es war einfach echt. Es hat die Vergangenheit und das Heute so zusammengebracht. Es war dieser Moment…

… den Sie dann doch beschreiben wollten?

Ich hab sofort den Notizblock rausgeholt, Fotos gemacht, mit Leuten gesprochen. Hab mir die Kontakte geben lassen von Dirk Saager, von dem Mann von der Stolperstein-Initiative, von allen. Ich bin von der Privatperson zur Journalistin geworden.

Da war aber schon fast alles vorbei.

Ich bin gleich am nächsten Tag zu diesem Lehrbauhof nach Steglitz gefahren und habe mir den ganzen Tag aus deren Sicht erzählen lassen, deswegen kann ich das so genau beschreiben. Andreas Wünsch habe ich später noch mehrere Male getroffen.

War Ihnen gleich klar, dass Sie ihn als Hauptfigur zu Ruth Rotstein und Inge Goldstein parallel setzen?

Ich hab noch viel weiter recherchiert. Eine Woche später haben die Jungs mit ihren türkischen und arabischen und Brandenburger Wurzeln in einer Straße 60 Steine gelegt, da bin ich auch hingegangen, da war die ganze Straße in Aufruhr. Das wäre auch eine Geschichte gewesen. Und ich war bei dem Rentner zuhause, der diese Stolperstein-Initiative koordiniert. Der wäre auch eine Geschichte wert. Es gab kurz die Idee, ob ich über den Stolperstein-Boom schreibe, aus der kleinen Idee ist ja eine Industrie geworden, das hätte man auch erzählen können.

Der Intuition folgen

So viele Menschen, so viele Geschichten?

Ich hätte auch über das Haus schreiben können. Da gab es eine Art Hauswart, eine Frau, die schon sehr lange dort lebt. Ich hätte sie gern gesprochen, hab sie aber nicht erreicht. Ich habe auch sehr lange mit dem Flüchtling gesprochen. Mit den Rotsteins habe ich mich noch extra getroffen, und als sie schon in Israel waren, sehr lange mit Ruth telefoniert und gemailt. Das wäre auch eine Geschichte für sich.

Was war das Kriterium für die immer umfassendere Recherche?

Ich bin meiner Intuition gefolgt. Ich habe gemerkt, da ist etwas, was mich sehr bewegt, und ich möchte wissen, was da ist, wie das ist und wer.

Und irgendwann hatten Sie ein Dutzend Geschichten beisammen.

Ich kann mich gut in einer Recherche verlieren. In der Straße, als die vielen Stolpersteine verlegt wurden, hab ich unglaublich viele Leute interviewt, mitgeschrieben wie eine Wahnsinnige. Ich dachte lange auch, den Andreas Wünsch möchte ich noch mal in seinem Dorf in Brandenburg besuchen. Aber irgendwann wusste ich, jetzt ist erstmal gut. Irgendwann muss man sich entscheiden.

Die Form entwickeln

Haben Sie eine Strategie, wie Sie Ihre Eindrücke sortieren ?

Oft werde ich mir über die Struktur klar, wenn ich die Geschichte jemandem erzähle. Dabei merke ich, was für mich das wichtigste ist. Ich merke, wie Leute reagieren und auf was. Für mich war es dieser Moment am Stein, in dem die Vergangenheit und das Heute zusammenkommen. Deshalb habe ich entschieden, die Geschichte des Jungen und der Familie gegenzuschneiden.

Sind das für Sie gleichwertige Protagonisten?

Für viele Leute war Andreas Wünsch der eigentliche Held. Er gab ja die neue Perspektive im Thema. Für mich sind sie gleichwertig, die Familie als eine Figur und Andreas Wünsch als die andere.

Sind Sie Ihnen auch gleichermaßen nah?

Ich begegne beiden mit großer Empathie. Ich verstehe beide und von mir steckt auch was drin: Da drin sind meine New-York-Jahre, wo ich diese jüdische Familie kennengelernt habe. Aber Andreas Wünsch aus Brandenburg ist auch ein gewisser Teil von mir. Ich komme auch aus dem Osten.

Und wenn dann die Struktur klar ist, schreiben Sie los?

Die ersten beiden Absätze schreiben sich oft von alleine, da hat man eine Szene oder eine Idee. Beim dritten Absatz entscheidet sich, ob eine Geschichte funktioniert. Das ist in dem Fall die Stelle, wo ich mit dem Gegenschneiden anfange.

Ihr zweiter Absatz endet mit einem Zitat: Juden respektiere er auch, sagt Andreas Wünsch. „Ich kenn zwar keinen, aber wenn, hätt ich kein Problem mit.“ Schnitt: Ruth Rotstein schläft nicht viel in dieser Nacht.

Hier funktioniert es. Manchmal muss ich auch komplett alles neu schreiben und den Anfang wegschmeißen. Oder ich merke, dass es nicht geht, ich kann mich aber noch nicht verabschieden. Es kann dann zwei, drei Tage dauern, bis ich alles umschmeiße. Manchmal entsteht die Struktur auch beim Schreiben. Ich schreibe und schreibe und merke plötzlich: das ist der Anfang. Und dann löst sich alles andere auf.

Der Anfang und das Ende

Ihr Einstieg ist komplex formuliert: Neunundsechzig Jahre und einundsiebzig Tage, nachdem die Jüdin Else Hecht aus ihrer Wohnung in der Motzstraße abgeholt wurde, bekommt der Lehrling Andreas Wünsch den Auftrag, für sie einen Gedenkstein in den Berliner Bordstein zu schlagen.

Für mich war wichtig, dass ich im ersten Satz gleich die Dimension der Geschichte habe. Ich hätte auch mit einer Szene anfangen können, mit Andreas Wünsch. Das war mir aber zu simpel. Im ersten Satz steckt schon alles drin: die Zeit, die Jüdin, der Lehrling, die Motzstraße, Berliner Bordstein. Deswegen hab ich ihn so gemacht.

Ihr Schluss ist dagegen sehr sparsam. Die Leser erfahren nicht, wie es Ruth Rotstein nach der Feier geht, und wie Andreas Wünsch über die Sache denkt. Sie führen nur die Stein-Handlung zu Ende: Der Lehrling Andreas Wünsch ist jetzt in der Schaperstraße, es ist die vorletzte Station vor seinem Feierabend. Er verlegt drei Steine für Max und Käthe Herrmann sowie ihre zwölfjährige Tochter Ilse-Ruth.

Da bin ich meinem Herz gefolgt. Ich erzähle die Geschichte von zwei Stunden in einem Tag, von einer Familie, aber es geht ja weiter. Sie hörte nicht mit Else Hecht auf, es waren so viele, die aus ihren Wohnungen abgeholt wurden. Und in so einem Moment, wenn man eine ganz konkrete Geschichte erzählt, begreift man auf einmal diese Dimension, diesen Wahnsinn. Deswegen habe ich alle Namen der nächsten Familie genannt. In dem Fall sind Namen wichtig. Sie reißen die Opfer aus der Anonymität.

Woher wissen Sie, wann Schluss ist?

Letztlich ist es wie ein Song, wie ein Sound. Wenn ich die Geschichte noch mal lese und das Gefühl habe, der Schluss ist es jetzt, dann kann ich das nicht weiter erklären und denk da auch nicht mehr drüber nach.

Ausgezeichnet

Wie lange haben Sie an dem Text geschrieben?

Insgesamt war es eine Woche. Vor einem Jahr hab ich das Magazin der Berliner Zeitung geleitet und musste das Schreiben oft unterbrechen. Die reine Schreibzeit war vielleicht drei Tage. Wenn ich Donnerstag oder Freitag einen Text anfange, kann ich nicht Freitagabend aufhören und Montag früh weiterschreiben. Sondern ich nehme den mit nach Hause und wenn ich eine Idee habe, schreib ich weiter. Ich finde das schön, ein Wochenende dazwischen zu haben, weil man sich über die Dinge klarer wird, ohne immer am Schreibtisch zu sitzen.

Ihr Text ist vom Reporter-Forum im Dezember 2012 ausgezeichnet worden als „Beste Lokal-Reportage“. Was ist in Ihren Augen Ihre spezielle Leistung?

Meine Leistung ist, dass ich die Geschichten des Jungen und der Familie zusammenbringe. Es war meine Sicht, meine Empfindung: da kommen zwei Welten zusammen für einen Moment, in einer Stadt, in der ich lebe und meine Kinder leben. Es ist Geschichte, aber es ist noch da. Auch wenn ich mich zwischendurch in der Recherche verloren habe, bin ich letztlich zu diesem Moment zurückgekommen, der mich so beeindruckt hat, dass ich selber in Tränen ausgebrochen bin. Es hatte was Überraschendes, Absurdes, und was sehr Berührendes. Das zu erkennen, war meine Leistung.

Das Gespräch führte Marie Lampert.

Wir danken Anja Reich und der Berliner Zeitung für das kostenfreie Überlassen der Rechte.