Schlimmer als jede Sucht

Ein Pädophiler erkennt, welche Gefahr er darstellt, und begibt sich in Therapie: Vor einem Jahr berichtete Heike Faller über diesen Mann im ZEITmagazin. Jetzt hat sie ihn erneut getroffen. Hält der Erfolg der Therapie an? Ein Beitrag zum Fall Edathy

Heike Faller

In diesen Tagen habe ich wieder mit Jonas telefoniert. Jonas ist das Pseudonym eines Mannes, über den ich im Oktober 2012 die Reportage Der Getriebene für das ZEITMagazin geschrieben hatte. Es ging darin um einen Pädophilen, der in die Therapie geht. Jonas ist nie straffällig geworden. Ein Kind tatsächlich anzufassen ist für ihn nie ein Thema gewesen. In der Therapie wollte er lernen, auch auf sogenannte Kinderpornografie – in seinem Fall: Bilder vom Missbrauch an Jungen vor der Pubertät – zu verzichten.

Wir sprachen über die Edathy-Debatte. Er sagte, dass er sie angenehm differenziert fände, weil Pädophile nicht mehr für ihre Neigung verurteilt würden, sondern für ihr Verhalten. Ich fragte ihn, ob ich die bei mir eingegangenen Anfragen diverser Talkshows an ihn weiterleiten dürfe, und natürlich, wie es ihm gehe. Ob er es weiterhin schaffe, ohne die Bilder auszukommen.

Als ich Jonas das erste Mal traf, im Winter 2011, war er 27 Jahre alt. Er hatte seit seiner Jugend Missbrauchsbilder benutzt, als eine Art Ersatzbefriedigung. Als ich ihn kennenlernte, hatte er bereits zwei konventionelle Psychotherapien hinter sich, war aber immer wieder in den Kreislauf aus Einsamkeit, Selbsthass, Ablenkungssuche und der stundenlangen Jagd nach immer brutaleren Bildern im Netz geraten. Dieser Eskalation folgten das schlechte Gewissen, die Angst vor Entdeckung, das Löschen der Festplatte und wochenlange, manchmal monatelange Abstinenz.

Jonas’ letzte Hoffnung war eine auf Pädophile spezialisierte Verhaltenstherapie, wie das Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité sie seit 2005 anbietet. »Wenn die mir nicht helfen können, kann es keiner«, mit diesen Worten zitierte ich ihn damals in meinem Text. Selbstmord war ihm lange als letzte Möglichkeit erschienen, den Kampf in seinem Inneren zu beenden.

Zwischen dem Winter 2011 und dem Spätsommer 2012 traf ich ihn alle paar Woche irgendwo zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und dem Hochhaus der Charité. Ich sah einen Menschen, der sich veränderte: In seiner Therapiegruppe lernte er zum ersten Mal Männer kennen, die das gleiche Problem hatten wie er selbst. Er sah: Es sind keine Monster. Zweite Erkenntnis: Dann bin ich vielleicht auch keines.

Keiner sucht sich seine sexuelle Neigung aus, erklärten seine Therapeuten, Verantwortung trägt man nur für das eigene Verhalten. Aus einer gebeugten Gestalt mit flüchtigem Blick und schweißnassen Händen wurde bald ein Mann, der ruhig und offen über sein Hingezogensein zu Jungen zwischen acht und zwölf Jahren sprechen konnte. Im Therapie-Handbuch der Charité heißt dieser Prozess »Akzeptanz«, und er ist kein Selbstzweck, sondern hilft dabei, Einfluss auf das eigene Verhalten zu gewinnen: Nur wer erträgt, dass eine Eigenschaft, so unerträglich sie auch sein mag, wirklich zu ihm gehört, kann Verantwortung dafür übernehmen und damit umgehen. (Was womöglich auch für unsere Gesellschaft und ihren Umgang mit jenem verachteten Prozent von Männern mit pädophiler Orientierung gilt.)

Jonas’ Entwicklung jedenfalls verlief geradezu lehrbuchhaft: Er lernte sich kennen, er identifizierte und mied Situationen, in denen er in Gefahr geraten würde, sich mit Pornokonsum zu betäuben, er hatte jetzt Menschen, die er im Notfall würde anrufen können. Drei Monate hielt er durch. Als alles auf einen Rückfall zulief, sprach er mit seinem Arzt und Therapeuten Till Amelung darüber. Dieser verschrieb ihm Salvacyl, ein Medikament, das die Testosteronproduktion im Laufe einiger Wochen auf fast null herunterfährt. Dann verschwindet jedes Begehren. Für Jonas war es eine Befreiung. Kurz vor Ende seiner Therapie machte er den Schritt, vor dem er sich am meisten gefürchtet hatte: Er vertraute sich seiner Schwester an.

Auch das Outing gegenüber der Familie ist kein Selbstzweck: Das Eingebundensein in soziale Zusammenhänge schützt vor Rückfällen. Unterstützer, die Bescheid wissen, sind für die Zeit nach der Therapie sehr wichtig. Und natürlich brauchen gerade Menschen, die auf Intimität nicht einmal hoffen dürfen, andere, die zu ihnen halten.

In meiner Reportage stand: »Am Freitag, dem 9. März, konnte man in einem Park in einer Kleinstadt einen Mann und eine Frau beobachten, beide um die dreißig, die schweigend nebeneinanderher gehen. Irgendwann beginnt der Mann zu sprechen. Ein paar Minuten später nimmt die Frau ihn in den Arm. Sie fängt an zu weinen.«

Am Ende seiner Therapie war Jonas ein Jahr clean geblieben, und ich hatte meine Geschichte. Sie funktionierte nach allen Regeln des klassischen Heldenmythos: Ein Mensch hat ein existenzielles Problem, er versucht, es zu lösen, und akzeptiert es schließlich – und dieses Loslassen wird zum Teil der Lösung. Happy End.

Als Journalistin bleibt man mit den Protagonisten seiner Geschichten normalerweise nicht in Kontakt. In diesem Fall bot ich es von mir aus an: Ich war eine der wenigen Eingeweihten und damit eine mögliche Ansprechpartnerin in kritischen Situationen. Davon abgesehen mochte ich diesen Mann, der sich so anstrengte, ein guter Mensch zu sein. Und so erlebte ich mit, was dem professionellen Beobachter meistens entgeht: nämlich das, was passiert, wenn der Protagonist seine Krise gemeistert hat und das Ende geschrieben ist.

Salvacyl entzieht den Knochen Kalzium und erhöht so womöglich das Osteoporoserisiko. Alle paar Wochen fuhr Jonas deshalb weiterhin zur Kontrolle in die Charité. Manchmal trafen wir uns danach, sprachen über Berufliches, über die neue Nähe zu seiner Schwester und seinen Eltern. Die Missbrauchsbilder waren kein Thema mehr.

Im Mai 2013, fast ein Jahr nach Abschluss der Therapie, erzählte Jonas mir, dass er das Medikament aus gesundheitlichen Gründen wohl würde absetzen müssen.

Was soll man darauf sagen?

Es gibt keine bessere Therapie, es gibt kein stärkeres Medikament, die einzige Alternative, Androcur, hatte bei Jonas kaum gewirkt.

In dieser Zeit hatte er ein neues Hobby angefangen, einen Sport, bei dem man für ein paar Stunden sich selbst vergessen kann, weil er aufregend und riskant ist. Ein Sport auch, bei dem es nur zwei falsche Handgriffe braucht, um einen tödlichen Unfall herbeizuführen. Ich fragte ihn, ob Selbstmord noch immer ein Ausweg sei, wenn er es anders nicht schaffte, »clean« zu bleiben. Keine Sorge, sagte er, ich tu mir nichts an. Ich fragte ihn, ob es eine gute Idee wäre, wenn er anfinge, Tagebuch zu führen, über den Kampf, der auf ihn zukommen würde. Vielleicht könnte er daraus ein Weblog machen, vielleicht würde ihm der anonyme Zuspruch helfen durchzuhalten. Er schickte mir ein Textdokument zurück:

»Das Medikament hat mir das Leben deutlich leichter gemacht: kaum sexuelle Phantasien, kein Interesse an Missbrauchsabbildungen, kurzum ein entspanntes Leben. Das Schlimmste ist, nicht zu wissen, was mit einem passieren wird, wenn das Medikament, welches den Testosteronspiegel in den letzten 18 Monaten fast auf null heruntergefahren hat, abgesetzt wird. Die Erfahrungen reichten von einem sprunghaften Anstieg des Testosteronspiegels mit weitreichenden Folgen bis zu einem völligen Ausbleiben einer Veränderung. Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen wird es bei mir zu liegen kommen. Meine größte Angst ist, dass ich wieder in alte Verhaltensmuster zurückfalle. Ich weiß noch genau, wie ich immer wieder rückfällig geworden bin. Wie ich alles ausgeblendet habe, das Leid der Kinder, die Gefahr, meine Familie und Freunde. Wird es nun wieder so? Falle ich trotz erfolgreicher Therapie und familiärem Beistand in alte Verhaltensmuster zurück? Fragen, die mir täglich durch den Kopf gehen, und auf die ich keine Antwort weiß.«

Etwa zehn Prozent der rund hundert Männer, die in Berlin ihre Therapie inzwischen abgeschlossen haben, nehmen Androcur oder Salvacyl, im Durchschnitt drei Jahre lang, dann treten bei den meisten so starke Nebenwirkungen auf, dass sie die Mittel absetzen müssen. Bei manchen passiere dann gar nichts, hat Therapeut Till Amelung beobachtet, andere spürten das Einsetzen der Testosteronproduktion sehr heftig. »Man sollte sie eng begleiten.«

Anfang Juli 2013 ließ die Wirkung von Jonas’ letzter Dreimonatsspritze nach. In den ersten beiden Wochen passierte gar nichts. Dann erzählte er, dass er langsam eine Veränderung spüre. Wenn er im Supermarkt einem Jungen begegne, sehe er ihm wieder einen Moment länger hinterher. Es mache ihn traurig, weil ihm wieder deutlich werde, wie sehr ihn die Neigung einschränke. Er fühle sich unruhig und unausgeglichen – vielleicht eine Wirkung des steigenden Testosteronspiegels, vielleicht die Erwartungshaltung. Vielleicht die Angst.

Im Juli eröffnet an der Charité eine neue Nachsorgegruppe, für etwa 14 Männer. Jonas bekommt einmal im Monat einen Platz, mehr Kapazitäten sind nicht da.

Es ist jetzt Hochsommer. Per Mail schreibt Jonas: »Vier Wochen ist das Absetzen nun her. Seit ein paar Tagen ist das Verlangen wieder da, mir Bilder von Jungen anzusehen. Keine Missbrauchsabbildungen, aber zum Beispiel Fotos auf Modeseiten im Internet. Ich habe aber bei Beginn der Therapie beschlossen, auf alle Bilder im Internet zu verzichten. Der Hintergrund ist, dass ich es schon oft versucht habe, bei diesen harmlosen Fotos zu bleiben, aber es war dann immer eine Art Einstiegsdroge. Also ist Ablenkung angesagt: Fernsehen, einen Film anschauen, Telefonieren, die Xbox anwerfen. Noch klappt es ganz gut. Hoffentlich bleibt das auch in der nächsten Zeit so! Ich merke deutlich, wie Gedanken, die lange sehr gedämpft waren, wieder stärker werden. Mit dem Salvacyl habe ich tagsüber kaum an meine Neigung gedacht. Jetzt fühlt es sich eher an wie ein langsames Luftholen, wie ein langsamer, aber stetiger Anstieg von Gedanken und Gefühlen. Nur in welchem Stadium befinde ich mich gerade? Wird es noch viel stärker, so wie früher? Oder kommt es auf einem gewissen Niveau zum Stillstand?«

Im vergangenen September ist er beruflich viel unterwegs, abends sitzt er mit Kollegen im Biergarten. Er sieht viele Jungen in seine Präferenzalter, das deprimiert ihn. Auf dieser Reise beschließt er, wieder mit den Bildern anzufangen. Der Schutzplan, den sie in der Therapie für solche Momente entwickelt haben, interessiert ihn da schon nicht mehr. Er ruft niemanden an, er meldet sich nicht in der Charité. »Es war für mich klar, wenn ich zu Hause bin, fange ich wieder damit an. Ich habe von jetzt auf gleich alle Schutzmechanismen ausgehebelt: Ich mache das jetzt, egal.« Schon auf der Zugfahrt zurück kann er an nichts anderes mehr denken, als er wieder zu Hause ist, schaltet er als Erstes den Computer an und klickt sich durch Seiten, die er noch in Erinnerung hat. Er sucht Bilder, die gerade noch legal sind. Erst eine Woche später, als seine Festplatte wieder gelöscht und neu formatiert ist, ruft er Till Amelung an und erzählt von seinem Rückfall, der Suche nach Modebildern, nach Nacktbildern. Vor Szenen, die Kinder in eindeutigen Posen oder direkte sexuelle Handlungen an Kindern zeigen, habe er noch halt machen können.

Amelung bleibt ruhig, empfiehlt ihm, das Antidepressivum, das Jonas seit Jahren nimmt, höher zu dosieren. Es kann die Libido abschwächen.

»Ich war enttäuscht, weil es so lange okay gegangen war«, erinnert sich Jonas im Gespräch mit mir. »Ich sagte ihm, dass ich geglaubt hätte, viel gelernt zu haben, und dass ich jetzt sehe, dass es nicht mein Verdienst war, sondern bloß der dieser blöden Chemie.«

Amelung beruhigt ihn, sagt ihm, dass Medikamente allein nicht alles bewirkten. Sie beeinflussen nur die Stärke sexueller Impulse, die Entscheidung, wie damit umzugehen sei, falle aber im Kopf.

2011 überprüfte das Institut für Sexualmedizin erstmals die Wirksamkeit seiner Therapie, die nach einem bestimmten Schema abläuft und die inzwischen an sieben weiteren Kliniken in Deutschland angeboten wird. 53 Patienten wurden damals vor und nach der Therapie befragt. 14 von ihnen waren gekommen, weil sie Missbrauchsabbildungen nutzten; 9 hatten tatsächlich Übergriffe auf Minderjährige begangen; 18 hatten sowohl Missbrauchsabbildungen betrachtet als auch Übergriffe begangen; 12 hatten Kinder noch nie in irgendeiner Form missbraucht. Unter der Therapie war ein Drittel der Pornografienutzer abstinent geblieben; zwei Drittel waren wie Jonas rückfällig geworden, benutzten aber weniger harte Bilder und diese auch seltener. Von den 27 Männern, die tatsächlich übergriffig geworden waren, gaben 22 an, keinen Missbrauch mehr zu begehen. Die übrigen 5 konnten Häufigkeit und Schwere des Missbrauchs reduzieren.

Ein Befund, der, so nimmt es Till Amelung gleich vorweg, schwer erträglich ist. »Was heißt schon weniger schwerer Missbrauch? Es bleibt dabei, dass ein Kind Opfer eines Missbrauchers geworden ist. Wenn etwas Positives zu sagen ist, dann, dass die Männer in dieser Situation hier vorstellig wurden und wir in der Lage waren, vieles therapeutisch zu unterbinden.« Medikamente gehörten in einer solchen Situation zum Grundrepertoire, bei einem Missbrauch innerhalb der Familie, beispielsweise wenn vor einem Kind masturbiert worden sei, werde gemeinsam mit dem Täter das Umfeld informiert, und es komme beispielsweise zu einer räumlichen Trennung. Dass trotz Therapie zwei Drittel der Patienten weiterhin Bilder nutzten, findet Amelung erschreckend: »Ich sehe, was für ein Kampf das für die Männer ist. Man muss sich vorstellen, dass ein Mensch lebenslang auf Sex und alle Ersatzhandlungen außerhalb der Fantasie vollständig verzichten muss. Dass das für immer vollständig gelingt, ist eine unglaubliche Herausforderung.«

Mitte Januar kam Jonas wieder zur Nachsorge. Er berichtete von einem weiteren Rückfall; dieses Mal war er kurz davor gewesen, von den Nacktbildern zu solchen zu wechseln, auf denen Kinder dazu gebracht wurden, ihre Genitalien zur Schau zu stellen. Die anderen nahmen ihm das Versprechen ab, bis zum nächsten Gruppentermin im März durchzuhalten.

Er würde wohl lernen müssen, damit zu leben, meinte er, als wir uns danach trafen, wie bei einer chronischen Krankheit. Rückfälle kämen in der Nachsorgegruppe immer wieder vor.

Eine Häufung von Rückfällen mit Missbrauchsbildern unter Nachsorgepatienten sei neulich auch bei einer Teamsitzung der Therapeuten besprochen worden, erzählt Jens Wagner, der Pressesprecher des Projekts ist. Das Ziel der Gruppe müsse aber bleiben, Rückfälle nicht zu tolerieren. Von Patienten, die es mit ihrem Vorsatz nicht ernst meinten, müsse man sich im Zweifelsfall auch trennen. Die Gruppe sei nicht dazu da, Missbrauch mitzutragen.

Und was, wenn die Therapie in ihrer jetzigen Form langfristig nicht wirkt?

Jens Wagner: »Wir analysieren fortlaufend, was wir tatsächlich leisten und wie wir unser Angebot verbessern können.«

Als ich Jonas vor ein paar Tagen wegen Edathy anrief, fragte ich ihn, ob er sich an seine Worte erinnere, dass er sich umbringen würde, sollte die Therapie nicht helfen. Er sagte: »Es kann ein Scheißleben sein, aber es gibt dazu keine Alternative. Keine Sorge.«

Der Nachdreh und die Metaebene

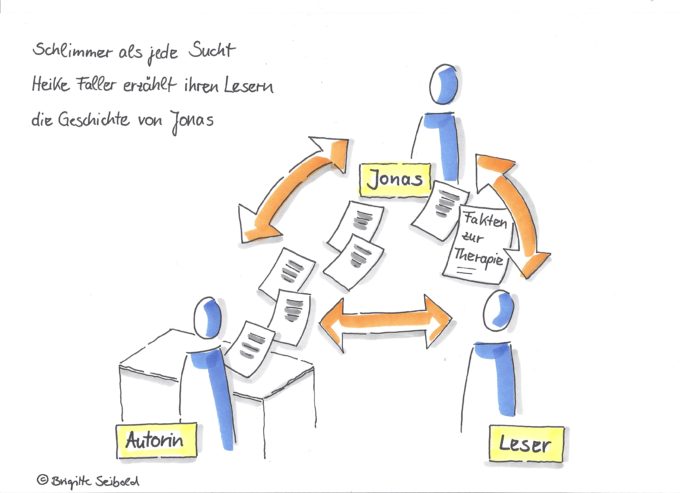

Nähe schaffen. Die Ich-Erzählerin stiftet Beziehungen zwischen ihrem Helden, den Lesern und den Fakten zur Therapie. Illlustration Brigitte Seibold (www.prozessbilder.de)

Die Leser ansprechen und einweihen

„In diesen Tagen habe ich wieder mit Jonas telefoniert.“ So redet man mit einer Freundin, der man Neuigkeiten über einen gemeinsamen Bekannten mitteilen will. Heike Faller schafft Vertraulichkeit. Sie ruft ihren Lesern die Vorgeschichte ihres Protagonisten in Erinnerung – wer sich nicht erinnert, erfährt das Nötige im ersten Drittel des Textes. Sie sagt: Mich bewegt, wie es Jonas geht. Und außerdem bewegt mich, wie ich damals über ihn geschrieben habe – und ich frage mich, ob das so richtig war.

Die Ich-Erzählerin

Die Erzählerin bietet sich an als Identifikationsfigur, die auch skeptischen und distanzierten Lesern einen Weg zum Protagonisten bahnt. Sie zeigt sich, sie sagt „ich“, sie reflektiert ihre Rolle gegenüber Jonas und den Lesern. Dieses Beziehungsdreieck verdeutlicht die Illustration von Brigitte Seibold. Wer sich auf Jonas Geschichte einlässt – und ihr zu widerstehen ist kaum möglich – interessiert sich später auch genauer für das Therapiekonzept der Charité.

Der Nachdreh und die Metaebene

„Am Ende seiner Therapie war Jonas ein Jahr clean geblieben und ich hatte meine Geschichte.“ Heike Faller bleibt in Kontakt mit ihrem Protagonisten und erlebt, was dann geschieht. Es geht ihm gut – bis klar wird, dass er sein testosteronsenkendes Medikament absetzen muss. Die Autorin lässt uns an ihrem Erschrecken und ihrer Ratlosigkeit teilhaben „Was soll man darauf sagen?“ Sie erzählt nicht nur von Jonas, sondern auch von der Schwierigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Davon, dass selbst gewissenhafte Recherche und wahrhaftiges Schreiben immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit zutage fördert.

Anfang, Mitte, Ende – und von vorn

Aristoteles wäre begeistert. Held bricht auf, Held bewährt sich, Held erreicht sein Ziel. Der klassische Heldenmythos. Heike Fallers erste Geschichte über Jonas hat, was Aristoteles von einem Drama verlangt: Anfang, Mitte und Ende. Ein glückliches Ende. Beim Nachdreh stellt sich heraus: Auf das glückliche Ende folgt eine neue Krise, und die ist der Anfang einer neuen Geschichte mit Mitte und Ende. Niemand weiß, wie Jonas künftig ohne Medikament klarkommt. Diesmal ist das Ende offen.

Der Held und sein Konflikt

Jonas hat einen Konflikt mit sich selbst. Das ist eine von vier grundlegenden Konflikt-Varianten. Sein Feind ist kein anderer Mensch, nicht die Gesellschaft, nicht die Natur. Sein Feind ist in ihm selbst, es ist seine Neigung. Der Konflikt ist der Ausgangspunkt seiner Entwicklung. Jonas stellt sich seiner sexuellen Neigung und reift daran. Er lernt, sie zu akzeptieren. Er wagt es, sich seiner Familie anzuvertrauen. Er lernt, mit seiner Vorliebe zu leben, ohne sie auszuleben. Und schließlich, eine weitere Steigerung, muss er Rückfälle hinnehmen und lernen, auch sie zu akzeptieren und doch immer wieder neu um Askese ringen. Im Making of sagt Heike Faller, warum sie diese Art von Dramaturgie – wie ein Mensch seinen Konflikt löst – besonders mag.

Der Held und seine Therapie, oder: Szenen und Fakten

Die Autorin verwebt die Geschichte ihres Helden mit der Geschichte seiner Therapie in der Charité. Via Jonas, Till Amelung und Jens Wagner vermittelt sie Fakten: Grundzüge und Phasen des therapeutischen Konzepts, die Rolle von Medikamenten für das Erreichen von Therapiezielen und schließlich die Zahlen zur Wirksamkeit der Therapie. Das ist trockener Stoff, vor allem, wo es um die Zahlen geht. Er liest sich trotzdem spannend, sogar im Detail. Denn die Leser kennen jetzt einen, den es existenziell angeht. Sie können mitfühlen und mitleiden. Sie können und werden vermutlich ihre Einstellung überprüfen. Auch die zu Sebastian Edathy.

Die Textebenen

Die Begegnungen der Autorin mit ihrem Protagonisten bilden das Handlungsgerüst des Textes. „In diesen Tagen habe ich wieder mit Jonas telefoniert“. Sie erzählt von Telefonaten und Treffen, zitiert aus Jonas Emails.

In Rückblenden „Als ich Jonas das erste Mal traf…“ erfahren die Leser, was im ersten Text zu lesen war. Einen Höhepunkt der Vorläufer-Geschichte zitiert Heike Faller sogar wörtlich, es ist der reinszenierte Abschnitt über das Outing von Jonas gegenüber seiner Schwester auf einem Spaziergang im Park.

Auf der Metaebene macht sie ihre Rolle transparent: „Als Journalistin bleibt man mit den Protagonisten seiner Geschichten normalerweise nicht in Kontakt…“ und hinterfragt das gute Ende ihres ersten Textes.

Autorin

Heike Faller

Heike Faller, geboren 1971, Redakteurin im Zeitmagazin, davor jahrelang freie Journalistin für GeoSaison, Brigitte und SZ-Magazin. Gewinnerin – unter anderem – des Henri Nannen Preises, des Emma- Journalistinnenpreises, des Axel-Springer-Preises, sowie der Auszeichnung „Journalistin des Jahres 2011“ in der Kategorie Wirtschaft. Autorin von „Wie ich einmal versuchte, reich zu werden“.

Ich mag eine bestimmte Art von Dramaturgie, diese amerikanischen Geschichten, wo ein Konflikt, ein Mord, eine ungelöste Frage am Anfang steht. Diese Geschichten handeln davon, wie jemand etwas schafft, ein Mordfall sich auflöst oder eine Person ihren inneren Konflikt löst. Ich liebe diese Geschichten, sie sind spannend, man kann nicht mehr aufhören zu lesen. Aber es geht mir dabei nicht um das Happy End, sondern darum zu zeigen, wie Menschen sich entwickeln. Das ist spannender als Stagnation.

In „Writing for Story“ von Jon Franklin wird genau aufgedröselt, wie man so erzählt. Er empfiehlt zum Beispiel, nach Menschen zu suchen, die ihre Konflikte lösen. Der gelöste Konflikt – so die Theorie – ist spannender als ein Mensch, der etwas nicht schafft. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Da hat sich mein Fokus verändert, weg von der klassischen Sozialreportage oder Problemgeschichte. Die kann sehr statisch sein, denn es passiert ja nichts. Ich habe also meinen Fokus auf Themen verlegt, die eine andere Dynamik haben, auf Themen, wo Leute sich positiv verändern.

Im Lokaljournalismus geht das auch. Man müsste sich trauen, mehr Geschichten zu schreiben, die keine Termingeschichten sind. Man müsste mehr von menschlichen Dramen erzählen, nach dem Motto: Guck mal, der Mensch, der vor zwei Jahren pleite gegangen ist – wo wir noch über die Pleite geschrieben haben – schau mal, was der jetzt macht! Wenn ich Lokalchefin wäre, würde ich nur solche Geschichten drucken. Ganz im Ernst. Die haben einen hohen Klatschfaktor, aber sie sprechen auch etwas an, was Leute interessiert, nämlich: Wie finden Menschen aus schwierigen Lebenslagen raus, wie entwickeln sich Menschen? Das ist eine Grundfrage, die uns alle umtreibt. Und man kann sowas auch in drei Stunden recherchieren, man braucht nicht immer ein halbes Jahr.Ich glaube, dass es gut ist, sich mit Dramaturgie auseinanderzusetzen, grade für Anfänger und Leute, die keine Super-Edelfedern sind. Wenn die Dramaturgie stimmt, muss man gar nicht so ein brillanter Schreiber sein, man muss kein brillanter Beobachter sein. Wenn man es schafft, Spannung aufzubauen, hilft das dem Leser über vieles hinweg. Besonders Leute, die wenig Zeit für ihre Geschichten haben oder noch am Anfang stehen, grade die sollten auf die Dramaturgie achten!

Ich danke Heike Faller und der ZEIT für das kostenfreie Überlassen der Rechte.