Das Herz der Finsternis?

Bald wird der Sprengel-Anbau eröffnet. Warum wurde die Diskussion um den Betonquader mit solcher Wut geführt? Eine Vermutung von Bert Strebe.

Die Madsack Mediengruppe hat das Recht zur Veröffentlichung leider nicht erteilt. Deshalb ist eine direkte Kommentierung einzelner Textstellen per Mouseover nicht möglich.

Der Link führt zum Artikel.

Die Anmut der Vermutung

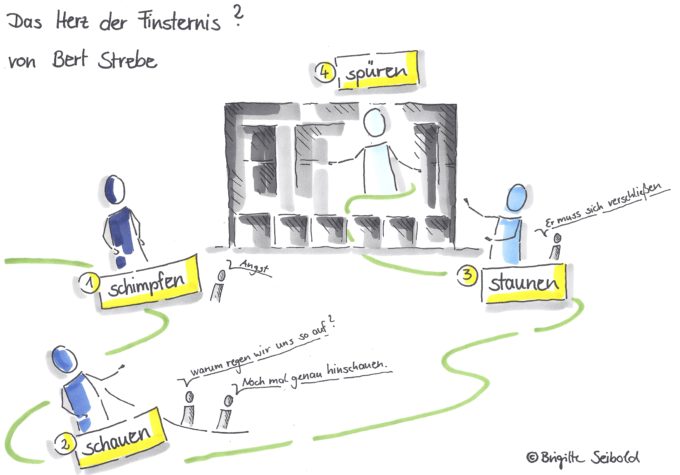

Die kleine innere Stimme treibt die Handlung voran. Bert Strebe lässt seinen Protagonisten, den Stellvertreter für die Kritiker des Neubaus, einen Wandel durchleben. Der schimpft anfangs heftig über das Bauwerk und nähert sich schließlich an. Illustration Brigitte Seibold (www.prozessbilder.de)

Story-Check

Ist das eine Geschichte? Dann braucht sie Held, Ort und Handlung. Handlung bedeutet Wandel. Ein Vorher-Nachher. Wir, die Bürger, die Betrachter nebst Autor sind Protagonisten. Ein Plural-Ich, ein „Wir“. Der Ort ist Hannover, Kurt-Schwitters-Platz. Die Handlung geht so: „Wir“ finden den Sprengel-Anbau häßlich und blöd, gucken noch mal genauer hin und rein und findet den Bau dann doch gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht sogar ganz schön.

Mentorin des Wandels

Die kleine leise Stimme treibt die Entwicklung voran. Sie deutet erst mal das Missbehagen des „Wir“ beim Anblick des Anbaus. Sie sagt: Düsternis, Bedrohung, Angst.

Sie hinterfragt unsere Reaktion: Warum regen wir uns eigentlich so auf?

Sie beschließt: Noch mal genau hinschauen.

Schließlich entpuppt sie sich als Betonklotz-Versteherin. Sagt, dass der Bau sich verschließen muss. So erweist sie sich als Mentorin des Wandels. Die Illustration von Brigitte Seibold zeigt diesen Prozess.

Wir wird ein anderer

Das „Wir“ widerspricht der kleinen Stimme: Wir haben keine Angst. Wir finden den Klotz bloß häßlich. Wir mosern vor uns hin. Dann lassen wir uns doch aufs genau Hinschauen ein. Finden den Bau, naja, fast bescheiden. Finden die Spiegelungen an der Oberfläche gar nicht so langweilig. Finden uns selbst im Spiegel und sogar innen im Bau. Hören vom Geheimnis. Lassen uns berühren. Haben schließlich gar keine Angst mehr vor dem Anbau und der Finsternis. Wir können ja das Licht hereinlassen. „Wir“ ist ein anderer geworden.

Der Bau lebt

Der Wandel im Auge des Betrachters erweckt den Anbau zum Leben. Vom Sarkopharg entwickelt er sich zum beseelten Raum. Er trägt ein Geheimnis in sich, das er schützen muss. Er legt sich als Mantel um die Kunst. In seinem Bauch können Laster fahren. Er spiegelt unser Inneres.

Der Wandel lässt sich an Begriffen in der Reihenfolge ihres Auftretens ablesen: Sprengel-Anbau, Betonquader, Brikett, Bunker, schwarzer Block, Krematorium, Sarkopharg, Erweiterungsbau des Sprengel-Museums, Klotz, Bau, Anbau, Riesenkasten, Schuhkarton, Betontruhe, Bau, Gebäude, Hülle, Mantel.

Rhythmus und Melodie

Kontraste in der Wortwahl und Dynamik im Satzbau machen den Text lebendig.

Starke einsilbige Worte – Angst, Licht, Kern, Kunst – kontrastieren mit Wortungetümen wie Fassadenquadratzentimeter, Bruttogeschossfläche.

Es gibt Einwortsätze: Eben. Schulterzucken. Resignation.

Kurze Hauptsätze: Wir haben doch keine Angst. Wir finden den Klotz bloß häßlich.

Oder einen Hauptsatz mit vier Nebensätzen: Die Fassade wirkt dunkel und fremd, aber sie verweist nur auf das Innere des Baus, das wiederum unser Inneres spiegelt, in dem es machmal eine Düsternis gibt, an die uns die Fassade erinnert.

Literarische Mittel

„Stilmittel“ klingt nach Gedichtinterpretation, nach Deutsch und Oberstufe. Man darf sie auch in der Zeitung einsetzen. Im Text von Bert Strebe gibt es keinen Absatz ohne. Nicht, dass man sie kennen müsste, weder für das Lesen noch für das Schreiben (wie er im Making of versichert). Wer aber verstehen möchte, woher die Kraft, die Spannung und die Eindringlichkeit des Textes kommen, sollte da mal hinschaun. Denn diese Mittel strukturieren, rhythmisieren, betonen, verdichten:

- Akkumulation (Anhäufung von Begriffen zu einem Oberbegriff) Tod, Trauer, Einsamkeit

- Alliteration (gleiche Anfangsbuchstaben) Brikett, Bunker, der schwarze Block

- Anapher (gleiche Satzanfänge) Angst vor Veränderung. Angst vor dem Unbekannten.

- Asyndeton (unverbundene Aufzählung) trocken, behütet, geborgen

- Ellipse (unvollständiger Satz) Und der Anbau? Ach da. Rechts. Kaum zu sehen.

- Metonym (Ersetzen eines Begriffs durch eine bildhafte Assoziation) Betonquader, Schuhkarton

- Metapher (bildhafter Ausdruck) Wenn man dieses Empfinden von Häßlichkeit wie ein Paket aufschnürt…

- Neologismus (Wortneuschöpfung) Platzplatzplatz, Tollklasseprima

- Personifikation (Zuschreibung menschlicher Eigenschaften an Dinge oder Tiere) Das Gebäude ist die Hülle, die sich … schützend um alles legt.

- Pleonasmus (Worte ohne zusätzliche Information) Die dunkle, dunkle Nacht.

- Rhetorische Frage (Der Redner erwartet keine Antwort) Wir? Da drin? In dieser Betontruhe?

Und das sind nur ein paar Beispiele.

Fakten in Klammern

Der Neubau muss ein Geheimnis schützen, und dieses Geheimnis ist die Kunst. So spricht die leise Stimme, sie spricht zum vierten und letzten Mal. Cliffhanger.

Klammer auf. Kontrast. Es wird faktisch, technisch und profan: Architekturbüro, Museumsdirektor, Lichttechnik, Transporterwege, Kunstarchiv, Treppenrampe, Kostenüberschreitung, 36 Millionen Euro. Die Fakten machen deutlich, der Bau ist bedeutsam, zweckmäßig und angemessen. Sie stehen in Klammern. Die Klammern sagen: Ihr spielt hier eine Nebenrolle. Klammer zu und zurück zur Hauptsache: Im Kern geht es nur um die Kunst.

Autor

Bert Strebe

Bert Strebe, geboren 1958. Ausbildung zum Journalisten bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Nach einigen Jahren im Pressereferat der Kinderhilfsorganisation terre des hommes für fast zwei Jahrzehnte Redakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, zuletzt im Ressort Kultur. Seit 2007 freier Schriftsteller und Journalist. www.schneetalrabe.de

Wie Bert Strebe vom Skeptiker zum Anbau-Enthusiasten wurde. Und wie er aus seinen Erfahrungen „eine Vermutung“ für die Zeitung machte.

Bert Strebe im Gespräch mit Marie Lampert

Herr Strebe, wie genau lautete Ihr Auftrag?

Die HAZ sagte: Kannst du uns ’ne Architekturkritik schreiben. Und das kann ich gar nicht. Die Redaktion weiß auch, dass ich das nicht kann. Architekturkritik wäre, die Materialität der Handläufe zu beschreiben, und welcher wie verdichtete Beton wo eingesetzt wurde, und welchen seiner Lehrer der Architekt mit diesem oder jenem Bauabschnitt … Das kann ich nicht.

Was ich kann: Ich kann gucken, was der Bau für eine Wirkung hat. Ich bin eine Weile hin und her gelaufen und hab mir das angesehen. Dann hab ich mir die Leserbriefe aus dem Archiv kommen lassen. Und da steckte richtig Zorn dahinter. Das hat mich irritiert. Einer schrieb sinngemäß, das stamme aus dem Skizzenblock von Albert Speer. Das ist ja ein Versuch, den Architekten oder das Sprengel-Museum zu beleidigen. Das hat mich interessiert: Wieso ist das so heftig, wo kommt das her?

Sie beschreiben den Weg von Ablehnung zur allmählichen Annäherung und kommen zumindest zu einem Verständnis für den Bau als Hülle für die Kunst. Sie sagen aber nicht, dass Sie den Bau schön finden.

(Pause) Ich finde ihn wahnsinnig gut. Er ist unglaublich toll. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto besser fand ich ihn. Ich hatte ja das Privileg, vorab schon mal durchzulaufen. Wenn Sie in diesen Calder-Saal reinkommen, das verschlägt Ihnen die Sprache. Das ist so toll, so gut gemacht!

Warum haben Sie denn nicht geschrieben: Der Bau ist so toll!?

Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich gesagt: Hallo Leute, ich weiß, wo es langgeht. Und das wollte ich nicht. Dieser Text sagt nicht, ihr müßt das so und so sehen, sondern er erzählt die Geschichte einer Veränderung.

Ich finde Ihre These durchaus kühn: Hinter der Ablehnung steckt Angst.

Kultur-Ressortleiter Ronald Meyer-Arlt hat in der Unterzeile geschrieben: Eine Vermutung. Das gefällt mir. Ich vermute, dass hinter der Ablehnung des Gebäudes Urängste liegen.

Für mich gibt es zwei Sprünge im Text. Da, wo sie den Begriff „Angst“ einführen, und später beim „Geheimnis“. Da wäre ich in Sorge, ob die Leser da mitgehen. Sie gar nicht?

(lacht) Das finde ich schön, dass Sie zwei Sprünge finden. Es gibt sehr viel mehr. (Pause) Ich glaube, das macht nichts.

Wo springt der Text noch?

Der eigentliche Sprung ist bei „Schauen wir noch mal genau hin“. Das ist der Punkt, an dem der Text sich dreht. Die Idee, ans andere Maschseeufer zu gehen, stammt von Reinhard Spieler, dem Direktor des Sprengel-Museums. Der erzählte, dass von dort der Altbau viel, viel präsenter ist. Und der nächste Sprung ist „Wir sind da drin“, wo man sich im Sockel gespiegelt sieht. Das ist ein bisschen Lyrik. Wir sind da drin, da wollten wir doch gar nicht sein! Da kippt der Text noch mal zurück. Das entspricht der Bewegung, die es gibt, wenn sich die Sichtweise auf etwas verändert, dann geht man zwei Schritte vor und einen zurück und wieder vor.

Wie kommt die Melodie in Ihren Text, der Rhythmus?

Ich lese laut beim Schreiben. Und lese mir einen Text immer wieder vor. Wenn ich steckenbleibe, versuch‘ ich rauszufinden, warum ich steckenbleibe. Und wenn ich durchkomme, ohne steckenzubleiben, dann lege ich den Text weg und lasse ihn so lange liegen wie möglich. Das war früher in der Redaktion eine Stunde, heute ist es ein Tag. Oder es sind mehrere Tage. Dann lese ich es noch mal laut und bleibe woanders stecken. Korrektur funktioniert bei mir über das Hören.

Angenommen, eine Volontärin sagt, ich will so schreiben wie Bert Strebe. Was soll sie tun?

(lacht) Dann soll sie mal mein Leben leben.

(streng) Das ist zu platt. Und vielleicht will sie das auch nicht.

(ernst) Viel zu lesen ist wichtig. Viel wichtiger als Schreiben. Außerdem: Ich laufe jeden Tag sehr lange durch die Gegend. Alles, was Bewegung ist – das ist jetzt schon der Schreibkurs für Literatur – ist gut fürs Schreiben. Wasser ist auch gut fürs Schreiben. Weil Wasser das Element des Unbewussten ist. Deswegen fällt ja den Leuten unter der Dusche was ein. So simpel ist das. Jedenfalls: Bewegung ist gut für den Kopf. Da kommt was in Gang, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Außerdem ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen. Es geht nicht alles ratzfatz. Wenn der Dienstplan will, dass etwas fertig wird, muss man manchmal sagen: Nö. Erst morgen.

Mir gefällt an dem Text, dass er nicht nur von der Wirkung des Neubaus handelt, sondern auch erzählt, wie man Architektur und Kunst gucken kann. Nämlich im Dialog mit der inneren Stimme.

Die Kunst steht für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Also auch mit der eigenen Angst. Das ist das bisschen Botschaft in dem Text.