Ich bin wer, den du nicht siehst

Die größte Gruppe, die nach Deutschland einwandert, sind Polen. Nur merkt das keiner, weil sie sich unsichtbar machen. Unsere Autorin hält das für einen Fehler. Sie ist eine von ihnen

Von Emilia Smechowski

Es war der 17. Juni 1988, als wir einen polnischen Abgang machten, wobei ich erst viel später verstand, was das heißt, und auch, dass der Ausdruck uns Polen ein bisschen beleidigen soll. Aber in dieser Nacht von Freitag auf Samstag war es tatsächlich so: Wir hauten einfach ab, grußlos.

Wir waren etwa fünfzig Kilometer gefahren, raus aus dem grauen Plattenbau, raus aus Wejherowo, als meiner Mutter das Wörterbuch einfiel. Sie hatte es auf dem Bügelbrett liegen lassen, Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch. Tränen rannen über ihre Wangen, wie so oft in diesen Tagen unserer Flucht. Was, wenn es uns verrät? Die ganze Aufregung, die Lügen, alles umsonst?

So begann das neue Leben meiner Eltern, und somit auch meins und das meiner Schwester. Mit Angst.

Vielleicht erklärt diese Angst, warum meine Eltern, als sie es tatsächlich nach Deutschland geschafft hatten, fast genauso weitermachten: Bloß nicht auffallen. Unsere Leitfrage der kommenden Jahre lautete: Wie machen es die Deutschen? So machten wir es auch.

Wer Strebermigranten studieren will, der kann uns als Musterfamilie nehmen. Meine Eltern, beide Ärzte, bekamen Arbeit, wir lernten deutsch, mein Vater stieg auf, meine Mutter weniger, wir bauten ein Haus. Wir fuhren erst einen Mazda, dann einen BMW, dann einen Chrysler, und später eine Limousine von Audi. Ich besuchte ein humanistisches Gymnasium, lernte Klavier und Ballett, mit Polen wollte ich erstmal nichts zu tun haben, ich ging nach Paris und Rom.

Erst viel später, als ich erwachsener wurde, fielen sie mir auf: all die Polen in Deutschland. Meine Generation, Anfang Dreißig, die im Kindesalter mit ihren Eltern eingewandert war. Top integriert, erfolgreich, sie wirkten fast deutscher als die Deutschen.

Ich war wie sie.

Jetzt interessiert sich sogar die Wissenschaft für uns

Heute gibt es kein Volk, das zahlreicher nach Deutschland einwandert, als wir Polen es tun. Seit Jahren schon. Nur: Als Migranten sieht man uns kaum. Wir sind unsichtbar. Wir sind quasi gar nicht mehr da, so gut gliedern wir uns ein.

Nun interessiert sich deshalb die Wissenschaft für uns. Dissertationen werden geschrieben, Bücher. Studien vergleichen uns mit anderen Migranten und stellen fest: Wir lernen die Sprache schneller. Wir studieren öfter. Integrieren uns besser in den Arbeitsmarkt. Heiraten eher Deutsche als Polen. Polnische Mädchen schneiden in der Schule sogar oft besser ab als ihre deutschen Freundinnen. Wir sind die Champs.

Wie Chamäleons haben wir gelernt, uns in der deutschen Gesellschaft zu verstecken.

Die Studien klingen, als sei das ein Erfolg. Als würden sich Menschen ernsthaft wünschen, lieber nicht gesehen zu werden.

In der Nacht unserer Flucht, als ich auf der Rückbank unseres kleinen Fiat Polski saß, wusste ich gar nicht, dass es so etwas wie Ausland gibt. Ich war fünf und konnte mir nicht verzeihen, dass ich Tomek nicht gefunden hatte. Am Nachmittag hatte meine Mutter gesagt: „Wir fahren in den Urlaub, nach Italien.“

Ich rannte auf den Hof mit den verrosteten Teppichstangen, an denen wir manchmal turnten. Ich wollte mich verabschieden, von meinem besten Freund. Lief hin zu dem Sandkasten, in dem wir, zwei Jahre nach Tschernobyl, endlich wieder spielen durften. Kein Tomek. Und ich weiß nicht, ob ich ahnte, dass wir nie zurückkehren würden, aber als meine Mutter mich ins Auto setzte, fing ich an zu heulen. Es ist meine einzige Erinnerung an unsere Flucht. Diese Panik, mich unbedingt verabschieden zu wollen. Und dann einfach wegfahren zu müssen, ohne Tschüß zu sagen. Beziehungsweise: „pa“.

1988, als wir beschlossen zu fliehen, hieß es in der deutschen Politik noch immer: Deutschland ist kein Einwanderungsland. Die Ausländer, die schon seit Jahrzehnten da waren, waren ja nur Gastarbeiter. Also Gäste. Und Gäste reisen irgendwann wieder ab.

Mein Vater buchte einen Zelturlaub in Rimini. Dass wir nach Westberlin wollten, wo mein Onkel schon lebte, behielten meine Eltern für sich. Nur die Großeltern wussten Bescheid.

Während ich an Tomek dachte, ruckelte und zuckelte unser Fiat durch die Nacht, die Schlaglöcher auf Polens Landstraßen waren fast so groß wie unser Auto. Meine Eltern schwiegen.

Die Grenze zur DDR passierten wir einfach. Dann kam die zweite. BRD. Wir sahen sie schon von weitem. Es war drei Uhr nachts, als sich vor uns ein riesiger Tempel aus gleißenden Strahlern erhob. Drei Beamte liefen auf uns zu und winkten uns zur Seite. Sie befahlen uns auszusteigen. Meine Mutter hob meine schlafende Schwester hoch, und mit mir an der Hand lief sie zum Toilettenhäuschen nebenan. Mein Vater blieb allein zurück.

Wir ließen unsere Identität an der Grenze

Meine Mutter ist schon immer ein sehr ängstlicher Mensch gewesen, sie ist es bis heute, und ich kann mir kaum ausmalen, wie sich das für sie angefühlt haben muss. Da standen wir nun, mit einem Bein im alten, mit dem anderen im neuen Leben, als diese bewaffneten Männer anfingen, unseren Kofferraum zu durchsuchen und die Sitze hochzuheben.

Sie fanden nur Badeanzüge, Handtücher und ein Zelt.

Als wir wieder losfuhren, hörte es plötzlich auf zu ruckeln, als hätte jemand Butter auf den Asphalt geschmiert. Dafür fuhren wir jetzt im Kreis, wie in einem Schneckenhaus, es ging gar nicht mehr geradeaus! Mein Vater verlor die Orientierung und meine Mutter schrie: „Fahren wir jetzt etwa wieder zurück?“

Es war der erste Satz, den meine Eltern sprachen, seit wir aus Wejherowo raus waren, und sie lachten erleichtert, als sie begriffen, dass diese Straßenschnecke lediglich dazu diente, sie auf die erste Autobahn ihres Lebens zu führen. Nach Westberlin.

Wir ließen den Eisernen Vorhang, den Stillstand, das System, das unsere Freiheit so willkürlich einschränkte, hinter uns. Nun mussten wir es schaffen.

Ob Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder Arbeitsmigranten aus Südeuropa – die meisten Einwanderer haben heute den einen Wunsch: irgendwann wieder zurückzukehren. Wir wollten nicht zurück. Vielleicht fiel es uns deshalb so leicht, unsere Identität an der Grenze zu lassen.

Wenn ich heute meine Eltern frage, warum sie damals ausgereist sind, sagt mein Vater, er wollte sich nie wieder einsperren lassen, und meine Mutter sagt, sie wollte, dass wir Töchter bessere Chancen hatten.

In Polen gab es keine. So wie es keine Babynahrung in den Läden gab, keine Möbel, kein Fleisch. Es sei denn, man hatte Geduld – oder Kontakte in den Westen. Während ihres Medizinstudiums hatten meine Eltern Alkohol einfach selbst destilliert.

Nach dem Studium, als beide schon Anästhesisten waren, arbeiteten sie rund um die Uhr, es reichte trotzdem gerade für einen mittleren Standard. Wohnung: Platte. Küche und Auto: von den Großeltern. Dieses eine Wort gab es in Polen nicht: Aufstiegsversprechen.

Der einzige Lichtblick waren die Päckchen, die ein deutscher Freund meines Opas schickte. Mit Kaffee, Schokolade, und dem größten Schatz, den meine Mutter sich vorstellen konnte: dem Burda-Katalog. Unsere Kleider waren immer genäht „jak w Burdzie“. Wie bei Burda.

In unseren ersten Tagen in Westberlin kamen wir bei dem Onkel unter. Wir verkauften unseren Fiat Polski für 1.000 Mark. Dann zogen wir um, ins Lager. Eine große Halle in Berlin-Neukölln, eigentlich gedacht für Obdachlose, aber, weil in diesen Jahren so viele von uns kamen, wurde sie auch für Aussiedler geöffnet. Überall Eisenbetten und Plastiktüten, es roch nach Schnaps, und meine Schwester und ich krallten uns an den Beinen unserer Mutter fest.

„Ihr könnt hier nicht bleiben“, sagte mein Vater, und fuhr uns zurück zum Onkel. Er selbst schlief wochenlang in der Halle, damit wir den Platz behielten.

Mein Vater hatte in Polen seine Bücher zurückgelassen, Goethe, Mann, Dostojewski. In Deutschland hatte er nun Putzdienst und schrubbte Klos und Flure.

Die ersten Wochen liefen wir fast stumm herum

Ein Fernsehteam kam und fragte meine Eltern auf englisch, was sie sich am meisten wünschten. Mein Vater sagte: Er würde gern das Ganze, die Flucht, die Ankunft hier, so schnell wie möglich vergessen. Meine Mutter sagte, sie werde erst wieder glücklich sein, wenn sie wieder alles hat, was sie hatte aufgeben müssen: Arbeit, Wohnung, Auto.

In diesen ersten Tagen in Deutschland dämmerte es ihnen: Hier ankommen werden sie nur, wenn sie anders werden als sie sind.

Und ausgerechnet die Nazis hatten dafür gesorgt, dass ihnen das leichter fiel als anderen.

Wie viele Polen im Sozialismus, hatten auch meine Eltern nach einem „deutschen Großvater“ gesucht, der Eintrittskarte in den Westen. Sie fanden ihn. Mein – durch und durch polnischer – Urgroßvater hatte bei der Reichsbahn gearbeitet und sich in die „Deutsche Volksliste“ eintragen lassen. Denn als die Nazis gemerkt hatten, dass es schier unmöglich ist, alle Polen auszulöschen, um das Land zu „germanisieren“, beschlossen sie, die übrigen Polen irgendwie zu Deutschen zu machen. Mein Urgroßvater galt somit als Deutscher und wir waren, auf dem Papier und ohne einen einzigen deutschen Verwandten zu haben: Aussiedler. Unser Ticket in eine neue Welt. Meine Familie spricht bis heute nicht gern darüber.

Statt für Fleisch, stellten sich meine Eltern nun morgens um 5 Uhr für Papiere an. Krankenkasse, Monatskarte, Begrüßungsgeld, als Aussiedler bekamen wir die Luxusbehandlung.

Mein Vater konnte es nicht fassen. Ohne jemals einen Pfennig in die deutsche Arbeitslosenversicherung eingezahlt zu haben, bekamen beide Arbeitslosengeld. Meine Eltern hatten den Eindruck, sie schuldeten diesem Land nun etwas. Auch der Sprachkurs im Goethe-Institut war, wie für alle Aussiedler, kostenlos. Neunzig Prozent sprachen damals kein Wort Deutsch.

In den ersten Wochen liefen wir mehr oder weniger stumm durch die Gegend, denn meine Eltern hatten beschlossen: Auf deutschen Straßen sprechen wir deutsch. Dafür wiederholte meine Mutter ihn danach umso öfter, einen ihrer ersten deutschen Sätze. „Pass auf!“

Wenn ein Mensch von einem Land in ein anderes zieht, kommt zu all den Rollen, die er in seinem Leben einnimmt, eine weitere. Er ist nun nicht mehr nur Arzt, Vater, Literaturliebhaber, sondern auch: Einwanderer. Je mehr Rollen, sagen Forscher, desto mehr Spannungen. Vielleicht haben meine Eltern einfach beschlossen, diese Spannung zwischen zwei Kulturen so klein wie möglich zu halten. Sie legten die Rolle der Polen ab. Und büffelten dafür umso mehr für die der Deutschen.

Auf meinem Pass prangte jetzt kein weißer, sondern ein schwarzer Adler. Aus der polnischen Emilka Smiechowska war die deutsche Emilia Smechowski geworden.

Unsere Namen ändern, das, was von Geburt an immer bleiben sollte – einen größeren Schnitt hätten wir nicht machen können.

Manche Flüchtlinge warten jahrzehntelang auf die Papiere, die bestätigen, was schon längst ihre Wirklichkeit geworden ist: Sie sind Deutsche. Sie wissen, wie man in Deutschland lebt. Bei mir war es andersherum.

Ich war Deutsche, bevor ich wusste, dass man sich in Deutschland Schokolade aufs Brot schmieren kann. Bevor ich wusste, dass die deutschen Lebensmittelläden Aldi heißen. Dass dort die Regale nie leer sind. Und dass man in der Kirche die Hostie in die Hand statt in den Mund gelegt bekommt.

Als Turbo-Deutsche mühten wir uns ab, dem was auf dem Papier stand, zu entsprechen. Dieses Land wies viele Menschen ab, uns sah es als Deutsche. Hätten wir in dieser Situation die Hand heben sollen und sagen: Aber wir bleiben trotzdem auch polnisch, okay?

Neben der Obdachlosenhalle in Berlin-Neukölln gab es noch ein anderes, ein kleineres Haus. Dort hatte jede Familie ihr eigenes Zimmer. Und eine Familie war ausgezogen.

Mein Vater kaufte die billigste Flasche Whiskey, die er finden konnte, machte sich auf zum Pförtner und schob sie ihm rüber. Der schaute ihn verdutzt an. Dann schob er sie wieder zurück. „Wir machen sowas nicht in Deutschland“, sagte er. „Hier regelt man die Dinge anders.“

Wir bekamen das Zimmer. Einfach so.

Meine Eltern lernten Deutsch.

Wir gingen bei Aldi einkaufen.

Ich spielte mit alten Stücken aus Pappe.

Wir waren glücklich.

Wir wurden immer mehr.

In den achtziger Jahren kam eine Million Einwanderer nach Deutschland, davon 800.000 Aussiedler. Mit dem Fall der Mauer wurden es noch mehr. Heute leben etwa 4,1 Millionen Menschen in Deutschland mit Aussiedler-Status, darunter etwa zwei Millionen Polen. Wir sind, nach den Türken, die zweitgrößte Migrantengruppe. Während die Türken Deutschland eher wieder verlassen, stehen wir seit Jahren an der Spitze der Einwanderungsstatistik.

70.000 Polen kamen im Jahr 2013 unterm Strich nach Deutschland. So steht es im aktuellen Migrationsbericht der Bundesregierung.

Und doch haben wir keinen Cem Özdemir, keine Aydan Özoguz im Bundestag, es gibt keinen Verband, der für uns spricht, und wenn der Deutsche schnell was auf die Hand will, holt er sich ganz sicher keine Piroggen um die Ecke.

Klar, wir sind auch nicht die Protagonisten in Büchern eines Thilo Sarrazin, wir sind es nicht, die Zehntausende Dresdner dazu treiben, „Wir sind das Volk!“ zu rufen.

Nicht mehr.

Emilie Mansfeld kam wie ich als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland. Heute arbeitet sie als Politologin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. „Durch den Verzicht aufs Polnische haben wir einen Teil unserer Identität verloren. Der Begriff mag angestaubt sein, aber er trifft es noch immer: Migranten sind Brückenbauer. Wir aber haben die Brücke hinter uns gleich abgerissen“, sagt sie.

Der große Wagen ist noch oben

Kennen Sie den noch?

„Eine kurze Anzeige mit drei Lügen: Anständiger Pole mit eigenem Auto sucht

Arbeit.“

Oder den?

„Woran merkt man, dass noch kein Pole im All war? Der große Wagen ist noch oben.“

Noch einen?

„Wann gibt es in Polen Weihnachten? Zwei Tage, nachdem in Deutschland Bescherung war.“

Harald Schmidt hat diese Witze erzählt, der große Entertainer des deutschen Fernsehens. In den neunziger Jahren war das. Das war die Stimmung.

Da waren wir schon längst raus aus dem Heim, hatten fünf Zimmer, Küche, Bad bezogen, unsere erste Sozialwohnung. Sogar einen Balkon gab es, mit einem grünen Belag, der aussehen sollte wie Rasen. Am ersten Abend saßen wir auf dem hellen Teppich im leeren Wohnzimmer und aßen Brot mit Philadelphia.

Andere Flüchtlinge im Heim kauften vom Geld, das ihnen der Staat gab, sofort Fernseher und Stereoanlage. An unserem ersten deutschen Weihnachten gab es einen Plastikbaum und etwas Lametta. Wir tranken aus ausgewaschenen Senfgläsern. Wir fuhren mit unserem Sozialticket U-Bahn. Nach Polen fuhren wir erstmal nicht. Keiner von uns ahnte, dass nur ein Jahr später der Eiserne Vorhang fallen sollte.

An 9. November 1989 sahen meine Eltern die Gesichter im Fernsehen. Die Flaggen. Dieses Jetzt-ist-alles-wieder-möglich-Gefühl. Deutschland war wieder vereint. Meinen Eltern machte das wieder: Angst.

Mein Vater fing in einem Krankenhaus an, meine Mutter in einem anderen, wir gingen in den Kindergarten. Ihren Kollegen erzählten sie nicht, wie sie bisher gelebt hatten. Es fragte auch keiner.

Mein Vater staunte, wie niedrig die Differenz zwischen seinem Gehalt und dem Preis für ein Auto war. In Polen musste er etliche Jahre auf etwas sparen, das es dann oft gar nicht gab. Die Butterpreise schwankten manchmal von einem Tag auf den anderen um das zwölffache. Jetzt wartete er vier Monatsgehälter und kaufte einen grauen Mazda, schnell und geschmeidig wie eine Raubkatze.

Nur eine 2 plus? Wie konnte das denn passieren?

Wenn wir andere Polen im Supermarkt hörten, rollten wir noch immer mit den Augen. „Nur weil ich Polen im Ausland treffe, heißt das ja nicht, dass sie meine Freunde werden müssen“, sagte mein Vater. Deutsch bedeutete Erfolg und Geld. Polnisch bedeutete Armut. Und etwas Dreck.

Mit aller Macht wollten wir verhindern, dass man auf uns herabsah.

Mit sieben wurde ich eingeschult. Meine Mutter wiederholte es wie das Vaterunser: „Du musst dich mehr anstrengen als die deutschen Kinder.“ Wenn ich mit einer 2 plus nach Hause kam, legte sich ihre Stirn in Falten. Wo denn das Problem gewesen sei?

Zahnpasta mit Erdbeergeschmack. Benjamin Blümchen. Eis in der Form eines Bleistifts. Wurst in der Form eines Bärchens. 4You-Schulranzen. Levi‘s-Jeans.

Urlaub in Schweden. Urlaub auf Capri.

Aktien. Schiffsanteile, um Steuern zu sparen.

Wir wollten Freiheit. Und bekamen Kapitalismus.

Es gab auch die Sommer, wie sie schon immer waren. Wir Schwestern mit unseren Großeltern, in unserem Wald in Polen, unser Zelt, unsere zwei Seen, unsere Birken, unser Moos, unser Feuer.

Unsere Eltern blieben in Berlin. Arbeiten.

Das bisschen Arbeitslosengeld, das sie bezogen hatten, hatten sie tausendfach mit Steuern zurückgezahlt. Die Rechnung war beglichen.

Meine Mutter stand nervös in der Küche, als sie deutsche Freunde zum Essen einlud. Was sollte sie kochen? Es gab dann Tomate mit Mozzarella, Lasagne und Tiramisu. Von Piroggen hatte sie genug.

Mittlerweile besaßen wir einen 3er BMW in Grünmetallic. Diese Blicke, wenn wir damit durch polnische Dörfer fuhren. Wir parkten auf bewachten Parkplätzen, natürlich, und mein Vater befestigte die Lenkradsperre. Unser neues Leben wurde beäugt. Von Fremden, aber auch von Tanten, Onkels, Kusinen, die in Polen geblieben waren.

In Deutschland schämten wir uns dafür, arme Polen zu sein. In Polen schämten wir uns dafür, reiche Deutsche zu sein. Wir fühlten uns wie die Wölfe im Schafspelz.

Ist das der Preis einer Integration? Die Unsichtbarkeit? Die Scham?

„Tja“, sagt der polnische Historiker Robert Traba. „Die Generation Ihrer Eltern, die damals zu Hunderttausenden nach Deutschland kam, litt unter einem Minderwertigkeitskomplex. Sie hatte das Gefühl, etwas aufholen zu müssen, was die Deutschen ihnen voraus hatten. Der Druck, so zu werden wie die Deutschen, war groß. Sie haben sich nicht integriert, sondern assimiliert. Assimilation aber führt ins Nichts.“

Heute belächeln wir diesen Minderwertigkeitskomplex und gründen Kulturvereine wie den „Club der polnischen Versager“. Damals konnten Deutschland und Polen unterschiedlicher kaum sein. Sozialismus und Kapitalismus, Arm und Reich, Grau und Glitzer. Wer schämte sich da nicht, als Grauer?

Meine zweite Schwester wurde geboren. Meine Eltern kauften ein Grundstück. Mit Garten. Sie stritten sich jetzt öfter. Meine Mutter wollte Designerstühle, mein Vater fand sie zu bunt.

In der Schule sprachen wir zum gefühlt zehnten Mal über das Dritte Reich. Lasen „Jakob der Lügner“ und „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Lasst mich endlich in Ruhe mit diesen bescheuerten Nazis! Der Lehrer schaute irritiert. Ach, war die nicht aus Polen? Tja, dachte ich, jetzt fragst du dich, wie viele aus meiner Familie vergast wurden.

Dabei interessierte mich das Thema brennend. Politik überhaupt. Nur konnte ich nichts anfangen mit dem kollektiven Schuldgefühl der Deutschen. Was sie wohl in polnischen Schulen lehrten?

Denkt ein Deutscher an Italien, sieht er Pizza. Denkt ein Deutscher an Polen, sieht er das Tor von Auschwitz.

Bismarck, Hitler, Vertriebene. Brandts Kniefall in Warschau. Meine beiden Länder waren vor allem durch Schuld und Sühne verwoben. „Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz“, hat neulich unser Bundespräsident gesagt. Genau das war lange Zeit mein Problem.

Wir waren das Auschwitz in Deutschland, die Opfer im Täterland. Und wollten uns als solche lieber nicht zu erkennen geben, vierzig Jahre nach Kriegsende. In Deutschland war doch jetzt so vieles anders, was sollten wir da in alten Wunden rühren. Lieber werden wie die Deutschen. Weg mit dem Unterschied.

In den USA ist das anders. In allen größeren Städten gibt es polnische Communities, polnische Feste, polnische Läden. Und ob man samstagabends Piroggen oder Ribs essen geht, entscheidet lediglich der Appetit, nicht die Geschichte. Es gibt sie nicht zwischen Polen und den USA, nicht so.

Ich fing an zu studieren. Ging ins Ausland. Und fing mit der Zeit an, ein kleines Spiel zu spielen. Ich tanzte zwischen den Kulturen, bediente mich mal dieser, mal jener Identität, je nachdem, wie es besser passte. Auf deutschen Formularen hatte ich keine Lust auf Nachfragen und gab gar nicht erst meine polnische Herkunft an. Um Auslandsstipendien zu bekommen, schrieb ich seitenlange Motivationsschreiben über meine polnischen Wurzeln. Es hatte schizophrene Züge.

Sollte ich am Telefon meinen Namen buchstabieren, sagte ich „Siegfried Marta Emil Cäsar Heinrich Oskar Wilhelm Siegfried Kaufmann Ida“ und ließ unkommentiert, wenn jemand mein akzentfreies Deutsch lobte.

Meine Eltern schämen sich noch heute, wenn sie merken, dass sie einen winzigen Grammatikfehler gemacht haben. Mein Vater ist mittlerweile Chefarzt. Je höher er aufsteigt, desto mehr muss er darauf achten, keine Fehler zu machen, sagt er. Meine Mutter verwechselt noch immer „der, die, das“. Sie sagt „Witzbeutel“, wenn sie Witzbold meint. Und „Tiefkultur“ statt Tiefkühltruhe.

Wenn ich heute meine Eltern frage, warum sie sich so unsichtbar gemacht haben, sagt mein Vater, man schämte sich eben damals als Pole, und meine Mutter sagt, sie hatte Angst, es sonst nicht zu schaffen.

„Es ist verständlich, dass unsere Eltern so reagiert haben“, sagt Katharina Blumberg-Stankiewicz. Als Politikwissenschaftlerin promoviert sie über die unsichtbaren Polen. „Aber man sieht, wie wir als zweite Generation darauf reagieren. Wir straucheln. Und holen uns irgendwann das Polnische zurück.“

Manchmal steht, wer glaubt, sich entscheiden zu müssen, am Ende verloren da. Assimilation ist kein Ankommen, es ist ein Versteckspiel.

Der Versuch, mich zu de-assimilieren, führt mich nach Polen. Als ich beruflich zwei Monate in Warschau verbringe, fühlt es sich irgendwie schräg an. Ich bin erwachsen, schwanger, will arbeiten. Aber am liebsten würde ich mich mit meiner Oma an der Hand in der nächsten Bäckerei anstellen, für ein Mohn-Quark-Teilchen. Nur ist meine Oma mittlerweile tot.

Ich lese polnische Geschichtsbücher und polnische Lyrik, gehe in die Botschaft und will meine polnische Staatsbürgerschaft zurück. Nicht aus Prinzip. Ich will wählen gehen. Wie ich es in Deutschland seit dreizehn Jahren tue.

Als die CSU vorschlägt, wir Migranten sollten zu Hause besser deutsch reden, bringen wir unserer Tochter gerade bei, dass „spac“ und „schlafen“ das Gleiche bedeuten, dass „babcia“ und „Oma“ dieselbe Person ist.

Eine Initiative von polnischen Frauen, die sich „Zwischen den Polen“ nennt, veranstaltet eine Weihnachtsfeier. Wir essen Mandarinen und reden über unseren Heiligabend zu Hause. Über das Extragedeck für den fremden Gast, das Warten auf den ersten Stern, darüber, wie wir die große Oblate geteilt haben.

Bin ich jetzt rückwärtsgewandt? Konservativ? Oder lebe ich einfach mein eigenes Multikulti?

Deutschland, so heißt es, ist das zweitbeliebteste Einwanderungsland der Welt geworden. Die Politik hat sich ein Wortungetüm ausgedacht, um all die Angekommenen zu vereinen. Aber auch wir „Menschen mit Migrationshintergrund“ wissen nicht, wie wir lieber genannt werden wollen. „Neue Deutsche“? „Menschen mit ausländischen Wurzeln“? „Hybride Identitäten“?

Egal, welches Label wir uns geben: Den Unterschied lässt es nicht verschwinden.

Soll es auch nicht. Ich will als Frau die gleichen Rechte wie ein Mann, das gleiche Gehalt, die gleichen Aufstiegschancen. Das heißt doch aber auch nicht, dass ich ein Mann sein will.

Ich habe heute wieder zwei Pässe – und will mich nie wieder entscheiden müssen. Ich bin weder „neue Deutsche“ noch „alte Polin“. Was bitte ist mit dem Dazwischen? Noch immer scheint ethnische Vielfalt ein Symbol für gescheiterte Integration zu sein. Wo keine homogene Masse zu sehen ist, wo man die Migranten als solche erkennt, muss etwas falsch gelaufen sein.

Die Polen als Vorbild der Integration? Hätten sich alle Migranten so „integriert“ wie wir, würden wir in Deutschland nur Schweinsbraten oder Grünkohl mit Pinkel essen und uns im Theater langweilen.

Die gehen ins Ausland, sind polnisch und stolz darauf!

Danzig, Breslau, nochmal Warschau. Ich schreibe über polnische Obdachlose und die boomende Wirtschaft. Sehe Hipster und Hochhäuser und spreche mit Jugendlichen und denke: Die kennen den polnischen Minderwertigkeitskomplex gar nicht! Die gehen ins Ausland und sind polnisch und stolz drauf!

Mein Heimatland hat sich verändert. Wie kein anderes aus dem ehemaligen Ostblock hat es den Systemwechsel geschafft – aus eigener Kraft. 2009 war es das einzige Land in Europa, das trotz Eurokrise ein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen hatte. Das britische Magazin Economist schrieb: Seit dem 16. Jahrhundert war Polen nicht mehr so wohlhabend, friedlich, vereint und einflussreich.

Polen wird heute bewundert, nicht belächelt.

Und wir?

Haben diese Entwicklung nur aus der Ferne beobachtet. Uns ist nun auch dieses Land ein bisschen fremd geworden.

Meine Mutter hat noch immer 50 Eier im Gepäck, jedes Mal, wenn sie in Polen war. Ein Ei ist dort mittlerweile genauso teuer wie hier.

Meine Schwester hat einen Deutschen geheiratet und heißt jetzt anders.

Mich kostet es noch immer Überwindung, polnisch über den Spielplatz zu rufen.

Sprachlich sei er irgendwie heimatlos geworden, sagt mein Vater. Er spricht jetzt seine Muttersprache mit deutschem Akzent.

Die Familiengeschichte im Essay

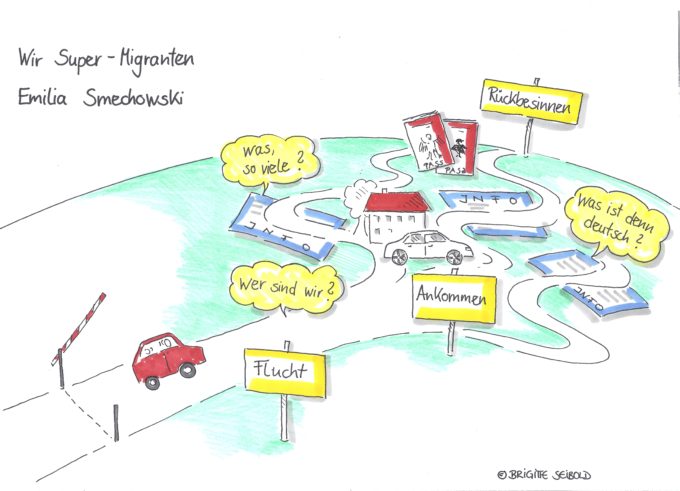

Der Handlungsstrang beginnt mit der Flucht der Familie aus Polen, führt über die Ankunft zur Integration in Deutschland und endet bei der Suche der Autorin nach ihren polnischen Wurzeln. Illustration: Brigitte Seibold www.prozessbilder.de

Das organische Gewebe aus Handlung, Fakten und Reflexionen lässt im Kopf der Leser neue Fragen entstehen. Ihre Fragen.

Drei Ebenen

Der Essay beginnt wie ein Roadmovie: „Wir hauten einfach ab.“ Die Geschichte des Abhauens und Ankommens einer Familie bildet den Handlungsstrang, den roten Faden. „70.000 Polen kamen im Jahr 2013 nach Deutschland.“ Eine zweite Ebene besteht aus Zahlen, historischen Fakten und Hintergründen. Und dann gibt es, drittens, Reflexionen und Deutungen. „Wir sind quasi gar nicht mehr da, so gut gliedern wir uns ein.“

Die Zeichnung von Brigitte Seibold zeigt den Parcours, den die Autorin vorgibt. Die Ebenen sind organisch miteinander verwoben. Im Fluss von Handlung, Fakten und Gedanken entstehen Fragen im Kopf der Leser. Sind es wirklich so viele Polen? Hab ich das gewusst? Wen kenne ich? Was ist überhaupt deutsch?

Fokussieren auf ein Beispiel

Am Beispiel ihrer Familie macht Emilia Smechowski die großen Themen Ausssiedler, Einwandern, Integration und Identität, deutsch-polnische Geschichte fühlbar und anschaulich. Sie lässt konsequent weg, was nicht mit ihrer Familiengeschichte zusammenhängt.

Ich bin, wir sind – exemplarisch

An mehreren Stellen im Text unterstreicht sie, dass sie ihre persönliche Erfahrung für verallgemeinerbar hält. „Wer Strebermigranten studieren will, der kann uns als Musterfamilie nehmen“. Sie findet, ihre Landsleute „wirkten fast deutscher als die Deutschen“. Sie sagt, und das scheint keine angenehme Erkenntnis zu sein: „Ich war wie sie“. Eine sehr eindrückliche Form, dieses Typisch-Sein auszudrücken, steht exakt in der Mitte des Essays. Das „wir“, Emilia und ihre Familie, wird ganz beiläufig zu „wir“, die Polen.

„Wir bekamen das Zimmer. Einfach so.

Meine Eltern lernten Deutsch.

Wir gingen bei Aldi einkaufen.

Ich spielte mit alten Stücken aus Pappe.

Wir waren glücklich.

Wir wurden immer mehr.

In den achtziger Jahren kam eine Million Einwanderer…“

Warum sie ihren Text aus der Ich-Perspektive geschrieben hat, erläutert Emilia Smechowski im „Making of“.

Die Protagonisten

Zwei unsichtbare Einwanderer, Vater und Mutter der Ich-Erzählerin, erklären ihr Verhalten, ihre Motive. Die Autorin lässt die Unsichtbaren meist in indirekter Rede sprechen.

Zwei Expertinnen und ein Experte kommentieren mit je einem wörtlichen Zitat die Aspekte Identität, Assimilation und Reassimilation und bestätigen, was das Beispiel der Familie Smechowski erzählt.

Mitfühlen

Emilia Smechowski erzählt lakonisch, sachlich, knapp. Das Reporter-Forum würdigt ihre „feine Ironie.“ Da ist aber auch tiefes Mitgefühl für den Preis der Anpassung. Assimilation heißt hier: sich verstecken, nicht gesehen werden, nicht gefragt werden. Sich schämen. Der Historiker sagt : „Assimilation … führt ins Nichts.“ Die Autorin: „Manchmal steht, wer glaubt, sich entscheiden zu müssen, am Ende verloren da.“ Im letzten Absatz beschreibt die Autorin, wie die alte Heimat den Assimilierten fremd und fremder wird. Vater und Mutter, die Schwester und sie selbst sind auf dem Schlussbild.. Der Vater spricht aus, was jeder auf seine Weise und für sich allein erlebt: Er ist „irgendwie heimatlos“.

Woher kommt die Spannung?

Der Lead provoziert. Er unterstellt den Lesern, dass sie etwas nicht bemerkt haben, nämlich, wer die größte Gruppe von Einwanderern in Deutschland ist. Er macht neugierig mit der Behauptung, dass diese Gruppe sich unsichtbar macht und deswegen unbemerkt bleibt. Er verspricht Diskurs und Reflexion, weil die Autorin das „Unsichtbar-Machen“ für einen Fehler hält. Er verspricht außerdem Authentizität, denn die Autorin „ist eine von ihnen“.

Und dann geht der Text los mit einem leicht verrätselten Roadmovie. Wer macht hier einen „polnischen Abgang“ und warum? Wer ist „ich?“ Geht sie gut aus, diese Geschichte einer Flucht? Wird das Wörterbuch die Flüchtigen verraten?

Sprechende Details

In Deutschland bekommt man in der Kirche „die Hostie in die Hand statt in den Mund gelegt“. Das Detail „Hostie“ erinnert daran, dass Polen in der Regel katholisch sind. Dass sie in die Kirche gehen, so selbstverständlich, wie sie Schokolade essen und Lebensmittel kaufen. Spezifische Details rufen spezifische Assoziationen hervor und schaffen Bilder im Kopf der Leser: die Kaffee-Päckchen für den armen Osten, der Burda-Katalog mit den Schnittmustern, die Whiskey-Flasche für den Pförtner des Hauses für Aussiedlerfamilien.

Stilmittel

„Strebermigranten“ und „Turbodeutsche“ sind herrlich anschauliche Wortschöpfungen. Ein Vergleich: Wo keine Schlaglöcher in der Straße sind, ist es, „als hätte jemand Butter auf den Asphalt geschmiert“. Oder: „Meine Mutter wiederholte es wie das Vaterunser: Du musst dich mehr anstrengen als die deutschen Kinder.“

Bei den polnischen Mädchen mit den super Schulnoten alliteriert es: „Wir sind die Champs. Wie Chamäleons haben wir gelernt, uns in der deutschen Gesellschaft zu verstecken.“

Motive doppeln und durchspielen

Zweimal ist Weihnachten. In der Mitte des Textes feiert Familie Smechowski mit Plastikbaum und Lametta. Gegen Ende feiert die Tochter mit ihrer Gruppe „Zwischen den Polen“ und erinnerst sich an polnische Weihnachtsfeiern. Aus Emilka Smiechowska so steht es im zweiten Drittel des Textes, wird Emilia Smechowski, „einen größeren Schnitt hätten wir nicht machen können“. Am Ende kommt das Motiv wieder: „Meine Schwester hat einen Deutschen geheiratet und heißt jetzt anders“. Piroggen, die gefüllten Teigtaschen, werden dreimal erwähnt. Und die Begriffe „Freiheit“ und „Autos“ und „Angst“ und „Scham“ kommen vielfach wieder. Je mehr solche Bezüge ein Text verwebt, umso dichter wirkt er.

Autorin

Emilia Smechowski

Emilia Smechowski, 1983 in Polen geboren, studierte Operngesang und Sprachen in Berlin und Rom, bis sie im Journalismus landete. Sie volontierte bei der taz in Hamburg und war jahrelang Redakteurin der sonntaz und später taz.am wochenende. Gewinnerin des Deutschen Reporterpreises und des Konrad-Duden-Journalistenpreises. Heute lebt sie als freie Journalistin in Berlin. Sie schreibt unter anderen für die taz, stern, brand eins, Cicero, die ZEIT und NIDO.

Emilia Smechowski im Gespräch mit Marie Lampert

Glückwunsch zum Reporterpreis für den besten Essay 2015! Wie entstand aus Ihrem privaten Thema der ausgezeichnete Text?

Es war anfangs nicht nur privat, es war auch gar kein Thema, sondern nur ein Unbehagen. Alle sprachen immer wieder von den Migranten in Deutschland, und ich wusste, ich war auch eine, aber ich fühlte mich nicht so. Es folgten Jahre, in denen ich immer wieder Polen traf, denen es genauso ging, Kolleginnen, die fast dieselbe Familienbiographie hatten wie ich. Irgendwann kam der Impuls: Du schreibst das jetzt mal auf. Und da hat es sehr geholfen, dass ich mich gedanklich und gefühlsmäßig schon lang damit beschäftigt hatte.

Gab es einen Grund dafür, genau zu diesem Zeitpunkt zu schreiben?

Es gab sogar zwei. Der journalistische: Zu der Zeit kam die Pegida-Bewegung auf, die von Islamisierung schwafelte. Ich habe mich gefragt, warum es eigentlich immer Türken und Araber sind, die die Deutschen auf dem Kieker haben. Polen und Vietnamesen zum Beispiel gelten nicht als Problemmigranten. Ich fand, das war ein guter Moment um zu gucken, wer sich wie integriert in Deutschland. Und ob sich die vermeintlich Bestintegrierten nicht eher verstecken? Und dann gab es noch einen privaten Grund: Ich kam frisch aus der Elternzeit und mir juckte es in den Fingern. Die Recherche, die Gespräche mit meinen Eltern, all das war da schon abgeschlossen. Ich konnte mit Baby nicht tagelang bei Pegida mitlaufen. Aber ich konnte mit dieser Geschichte mal einen anderen Blick auf die Integrationsdebatte werfen.

Warum haben Sie sich für die Ich-Perspektive entschieden?

Bei vielen Journalisten sind ja Ich-Geschichten verpönt. Ich finde, man muss unterscheiden, wann ein Ich hilft und wann nicht. Wenn man selbst der bestmögliche Protagonist ist und sich auch traut, ehrlich über sich selbst zu schreiben und nicht eitel, dann sollte man das tun. Ich lese das immer gern bei anderen. In dem Fall hätte es auch keinen Sinn gemacht, sich einen anderen Protagonisten zu suchen. Ich war bei unserer Flucht selbst dabei und habe die Jahre danach miterlebt. So genau hätte ich das von keinem Protagonisten erfragen können. Lustigerweise haben mir aber etliche Polen nach Erscheinen der Geschichte geschrieben, ich hätte ihr Leben erzählt (lacht).

Wie haben Sie bei so einem weiten Thema die Recherche strukturiert?

Zu wenig! Ich hab immer mal wieder recherchiert, dann wieder aufgehört, weil das Baby kam. Am Ende hatte ich Tonnen Material und null Struktur. Wenn es heißt, du hast für die Reportage drei Wochen Zeit, recherchiert man viel strukturierter. Aber in dem Fall schwamm ich in einem Meer von Schnipseln, Gedanken und Interviews. Ich hatte mich zum Beispiel mit der Migrationswissenschaft viel mehr beschäftigt, als sie in dem Text jetzt vorkommt. Ich wollte wissen, inwiefern der Weg meiner Familie den Theorien entspricht. Migrationsforschung in den USA ist ja viel viel weiter, die Deutschen fangen gerade erst damit an.

Im Text kommen gerade noch drei polnisch-stämmige Experten mit ihren Statements vor. Wieso nur dieser Bruchteil Ihrer Recherche?

Am Ende hatte ich mich dafür entschieden, sehr nah an meiner Familiengeschichte zu bleiben, an unserem Weg der Assimilation in Deutschland. Ich mag es auch als Leserin lieber, wenn ich eine tolle Geschichte lese und ganz nah an den Protagonisten bin. Da muss nicht ständig jemand von außen kommentieren, wofür das jetzt steht und wie er dies und das einordnet.

Hätte es Ihre polnischen Wissenschaftler also gar nicht gebraucht?

Im Nachhinein betrachtet: wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht als kurze Zitatgeber, sie wären auf andere Weise interessant. Wahrscheinlich hatte ich Angst, dass die Geschichte sonst nicht genug Relevanz hat, das ist ja ein Wort, das sehr oft fällt in Zeitungen. Sicher auch zu Recht. Aber wenn eine Geschichte für ein bestimmtes Phänomen steht, dann sollte man auch darauf vertrauen und sie einfach erzählen.

Haben Sie Ihren Eltern klar gesagt, was Sie vorhaben, und wie sehr Sie sie exponieren?

Meine Eltern wussten, dass ich einen Text über sie schreibe, klar. Ich habe ihnen aber auch gesagt: Das wird meine Sicht der Dinge, meine persönliche Meinung. Mein Vater wollte die Zitate vorher lesen, die habe ich ihm geschickt wie jedem anderen Gesprächspartner auch. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir so zu schreiben erlaubt haben. Schließlich gaben sie ihr Leben ein bisschen aus der Hand.

Ihre Haltung gegenüber Ihren Eltern finde ich beeindruckend. Da ist keine Spur von Vorwurf.

Ich werfe ihnen nicht vor, dass und wie sie sich assimiliert haben. Es ist leicht für die zweite Generation, zu sagen: Ihr habt es falsch gemacht, ich würde das heute soundso machen. Ich bin ja durch die Anstrengungen meiner Eltern sehr privilegiert aufgewachsen. Meine Eltern aber hatten ihr Leben komplett umgeschmissen und ein neues begonnen. Sie haben es gemacht, wie sie es gemacht haben. Dass ich es traurig finde, welchen Preis sie und andere dafür gezahlt haben, das ist etwas, womit ich mich auseinander setzen muss.

Sie steigen ein in die Geschichte mit dem Überschreiten einer Schwelle, einem Wendepunkt im Leben ihrer Eltern. Mit der Flucht. Wieso hier?

Als meine Mutter mir diese Geschichte mit dem Wörterbuch erzählt hat, das sie auf dem Bügelbrett liegen gelassen hatte, war ziemlich schnell klar, dass das der Einstieg werden muss. Das Entscheidende in der Geschichte ist ja das Motiv der Angst. Die Angst war der Motor, der alles ins Rollen brachte, auch, dass sie sich als Polen in Deutschland wegduckten. Als ich wusste, mit welchem Gefühl die Geschichte beginnen muss, war klar, dass ich chronologisch erzähle und ungefähr da ende, wo ich erwachsen bin, ein Kind habe und mich selber frage, wie es weitergeht.

Sie beschreiben einige Szenen der Flucht, obwohl Sie sich selbst nur an die Szene erinnern, als Sie ihren Spielfreund Tomek suchten, um sich zu verabschieden. Die anderen Szenen reinszenieren Sie mit Hilfe der Erfahrungen ihrer Eltern. Wieso lassen Sie Ihre Eltern nicht selber erzählen?

Hätte ich auch machen können. Aber für mich wirkte die Flucht-Erzählung irgendwie stärker, wenn ich sie szenisch beschreibe. Ich habe meine Eltern getrennt voneinander befragt, sie sind mittlerweile geschieden, und trotzdem war die Geschichte, die sie mir erzählten, die Erinnerungen, die sie hatten, fast exakt die gleichen. Das hat mir Sicherheit und Vertrauen gegeben, etwas freier und szenischer zu schreiben.

Ihre Tonalität changiert zwischen Sprachwitz und auch einer Traurigkeit. Wie entwickeln Sie den Ton für einen solchen Text?

Wenn ich das wüsste! Es ist ein ewiges Rumprobieren, zum Heulen manchmal. Beim Schreiben dieses Textes haben sich eh ab und an Pfützen in meinen Augen gebildet. Ich weiß, man muss Herr seiner Geschichte bleiben, aber das fiel mir in dem Fall schwer. Mir hilft es oft, Musik zu hören, um in eine Emotion zu kommen. Nur wenn ich denken muss und analysieren, brauche ich Ruhe. Beim Szenenschreiben höre ich Musik, wenn ich merke, es hakt. Mal Klassik, mal House, auch mit Text, egal. Reportagen und Musik haben für mich viel gemeinsam: Rhythmus und Melodie sind extrem wichtig.

Haben Sie beim Schreiben selber noch neue Erkenntnisse gewonnen, über die Recherche hinaus?

Ja. Ich habe jetzt mehr Verständnis für meine Eltern. In der Pubertät habe ich viel mit ihnen gestritten. Dieses Schauen auf Noten, gute Rechtschreibung, etc. – ich fand es lächerlich. Inzwischen habe ich besser verstanden, warum ihnen das so wichtig war: Sie wollten für ihre Töchter eine bessere Zukunft. Das ist ja ein Gedanke, der wirklich alle Flüchtlinge eint, die Kinder haben. Ich glaube, es gibt keine stärkere Motivation für Eltern, über Grenzen zu gehen, als diese.

Wenn man von der Geschichte Ihrer Integration spricht, meint das auch die Integration Ihrer Herkunft in Ihre Identität.

Auf jeden Fall. Und ich finde das echt interessant, dass sich das ganz viele Polen jetzt zurückholen. Man könnte ja fragen, brauchen wir das heute noch? Wir leben in Deutschland, wir haben einen deutschen Pass, wir reisen, sind sogenannte Kosmopoliten, haben ständig Kontakt mit anderen Kulturen. Wieso muss ich mich da noch zum Polnisch-Sein bekennen?

Wieso also?

Weil es schon einen Unterschied gibt. Das hat sich bei mir gezeigt, als meine Tochter kam. Welche Fremdsprache sie später lernen will, soll sie entscheiden. Aber polnisch ist die Muttersprache ihrer Mutter, ihrer Tanten, ihrer Großeltern. An Weihnachten gibt es Barszcz und Piroggen, Danzig ist noch immer eine Art Zuhause für uns. Soll sie gar nichts davon mitkriegen? Also habe ich mich entschieden, nur polnisch mit ihr zu reden, mein Freund spricht deutsch mit ihr. Ob sie das annimmt oder nicht, sehen wir dann. Und beruflich interessiert mich Polen auch immer mehr. Gerade jetzt, wo es nach dem schnellen Aufschwung erste Dämpfer gibt, die auch im Ausland wahrgenommen werden. Je mehr ich über Polen lerne, desto faszinierter bin ich. Weil mich mit diesem Land so viel verbindet, ich aber dennoch eine gewisse Distanz habe. Ich bin irgendwie dazwischen.

Wir danken Emilia Smechowski, Eléonore Roedel (Illustration) und der taz. am wochenende für das kostenfreie Überlassen der Rechte.